作者简介:冷博峰,华中农业大学经济管理学院博士研究生;冯中朝,时为华中农业大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师;李谷成,时为华中农业大学经济管理学院农业经济系教授、博士生导师。

文献来源:《中国农村观察》2018年第1期。

摘要:集中建设新型农村社区是推进城镇化的主要步骤和方式之一,但新型农村社区住房建设中矛盾高发。本文使用14省(区)1639个样本的调查数据,运用有序选择模型分析了新型农村社区居民的住房满意程度及其影响因素。研究发现:不同个体和家庭的住房满意程度存在差异性;提升住房质量和住房建造分配中居民的决策参与程度、优化社区环境可以显著提高新型农村社区居民的住房满意程度;与位于农村的新型农村社区居民相比,住房质量和住房建造分配中的居民决策参与程度对城中村及城郊村新型农村社区居民的住房满意程度影响更大;适合储藏农产品及放置农业生产用具的住房结构能显著提高务农新型农村社区居民的住房满意程度。因此,新型农村社区住房和社区配套建设应充分尊重社区居民的需求差异,提高其在住房建造分配中的决策参与程度,加强社区配套设施建设。

关键词:城镇化;集中居住;社区发展;住房满意程度;有序选择模型

一、引言

当今中国,城镇化与工业化、信息化、农业现代化同步发展,是现代化建设的核心内容,彼此相辅相成。顺应发展规律,因势利导,积极稳妥扎实有序推进城镇化,具有重大现实意义和深远历史意义。城镇化的核心是人的城镇化,群众居住环境的改善是城镇化健康发展的“压舱石”(陈锡文,2015)。农村地区在城镇化进程中,除农户在城镇自由购买商品房并主动迁徙外,集中建设新型农村社区是主要步骤和方式。与原住房相比,新型农村社区居民的住房结构有一定变化,住房间距缩短,居住面积通常有所减少,农业生产工具和农产品的安置存放出现一定困难,生活环境有重大改变。

现有文献中,新型农村社区的类型、建设效果和住房建设中存在的问题一直受到学者们的广泛关注。从分类看,新型农村社区按与城镇距离远近,可以分为城中村社区、城郊村社区和农村社区等;按居住方式差异,可以分为异地集中、就地集中和就近并点等;按建设方不同,可以分为房地产商开发、企业发展带动、村集体筹资、政府主导等;按住房类型来分,可以分为独栋别墅和单元式楼房(邓雪霜等,2016;吴碧波、黄少安,2016)。从优点来看,通过集中建设适于居住的小区,可以节约土地资源,更有效地向新型农村社区居民提供公共产品和服务,提高其居住质量(郑风田、傅晋华,2007;叶继红、庄晓丹,2011);可以利用土地增减挂钩政策,通过腾出宅基地使居民获得补偿收益(李昌平等,2011);居民也有机会获得房产价格增值收益(张鸣鸣,2017)。建设新型农村社区还可与“合村并居”结合,解决农村人口迁移产生的“空心村”问题(陈靖,2013),并可通过“村改居”(基层群众自治性组织由村委会改为居委会)增加社区治理资源(张善喜,2016)。但是,现有相关文献也显示,新型农村社区住房建设中矛盾高发,常见问题有:忽视农民意愿,居民缺乏归属感;新住房产权不清晰,侵害居民财产权;住房结构设计不合理,阻碍庭院经济发展;居民土地退出意愿受抑制,阻碍农业规模经营发展等(郑风田、丁冬,2013;王常伟、顾海英,2016);集中居住小区居民的生活幸福感较低(Chenetal.,2016)。

住房的本质属性是提供给人居住,而居住状况优劣是人的一种主观感受,因此,本文拟使用住房满意程度这一指标来分析新型农村社区居民的住房问题。住房满意程度指居民在一个特定地方居住所得到的主观满意感水平,是产生在居住行为发生之后的一种评价,体现了住房所带来的效用或福利,是居民生活幸福感的主要构成部分(VanPraagandFerrer-i-Carbonell,2008;谭清香、张斌,2015)。优化住房条件可以显著提高居民的住房满意程度,进而提高其生活幸福感(Cattaneoetal.,2009)。目前,住房满意程度模型已较为成熟,在国外被广泛用于分析居民的住房购置、租赁态度和行为的影响因素,包括居住流动性、邻里关系和住房建筑业政策效果等。

近年来,住房满意程度模型也被用来分析中国居民的住房问题,目前已有较多对中国城市居民住房满意程度的实证分析(例如Zhang,2014;RenandFolmer,2016),也有对农村居民住房满意程度的实证分析(例如谭清香、张斌,2015)。新型农村社区居民这一群体的住房问题虽然受到学者们的广泛关注,但相关研究主要为定性分析和案例描述,缺乏计量分析。与城镇居民和农村居民的住房选择较为自由的状况相比,新型农村社区居民的住房选择具有一定程度的被动性。在当前,住房选择深刻影响着中国居民的生活环境和生活方式(Fleischer,2007)以及居民的主观幸福感(Hu,2013)。能否适应住房状况的变化,决定着新型农村社区居民是否愿意长期稳定生活在城镇化的居住环境中,进而影响着城镇化进程的稳定发展。考虑到中国居民在住房满意程度较低时更倾向于自我忍耐而非更换住房(Fang,2006),新型农村社区的住房在结构、购置、维护等方面存在的问题可能会对居住在其中的居民产生较长期的负面影响。因此,了解新型农村社区居民的住房状况,使用计量方法分析其住房满意程度及其影响因素,对于提升新型农村社区居民福祉和减少农村社会矛盾,具有重要的现实意义。此外,目前相关研究多将新型农村社区居民作为一个整体来研究,对不同群体间内部差异性的分析较少,难以提出针对性强的政策启示。

鉴于此,本文基于新型农村社区居民住房满意程度的问卷调查数据,拟对全样本和按照城乡、职业、性别、年龄(等)分组样本的住房满意程度及其影响因素进行计量分析。本文的贡献可能有以下3点:第一,使用计量方法检验了现有文献基于定性分析和案例描述就新型农村社区住房所存在的问题提出的观点;第二,对位于城中村和城郊村与位于农村的新型农村社区居民两者间住房满意程度的结构性差异进行了较为详细的分析;第三,分析并讨论了不同职业、性别和年龄段新型农村社区居民群体在住房满意程度上的结构性差异。

二、数据、模型与变量

(一)数据来源

本文研究所用数据来源于课题组2013~2016年寒暑假开展的问卷调查。正式调查的抽样过程是:首先,按多阶段抽样法,参考各地人口规模、城镇化进度等因素确定调查区域,选择甘肃省张掖市,广西壮族自治区桂林市,贵州省六盘水市,河北省邯郸市,河南省漯河市和郑州市,湖北省黄冈市、荆州市、武汉市和宜昌市,湖南省常德市和益阳市,吉林省吉林市,江苏省淮安市和连云港市,辽宁省大连市,山东省潍坊市和淄博市,陕西省咸阳市,四川省成都市以及新疆维吾尔自治区喀什地区为调查区域;然后,在每个调查区域随机选择1~2个新型农村社区,共选择了23个样本社区;最后,根据社区规模,按照一定比例随机抽取受访户(能获得样本社区全体住户名单时按名单抽样,否则,按楼栋和门牌号编号后抽样,新进入该社区居住的非该村原集体成员家庭除外),在受访户中选择上一年度在该住房居住时间超过6个月(学生超过3个月)、16岁及以上的全部家庭常住人口作为受访者。

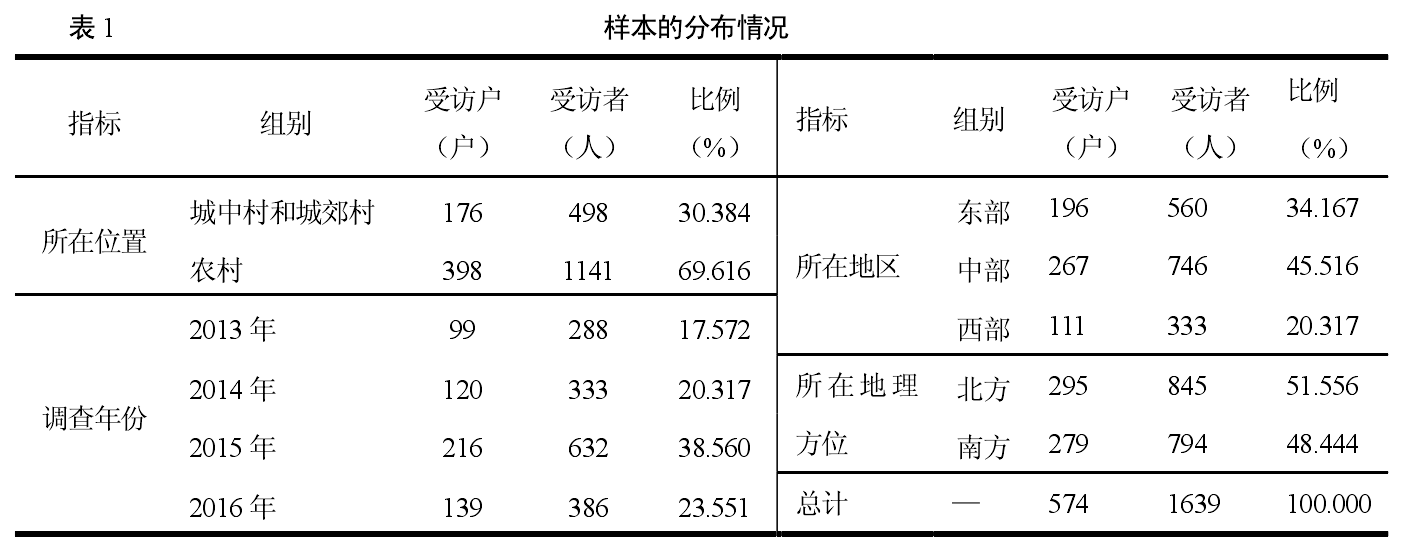

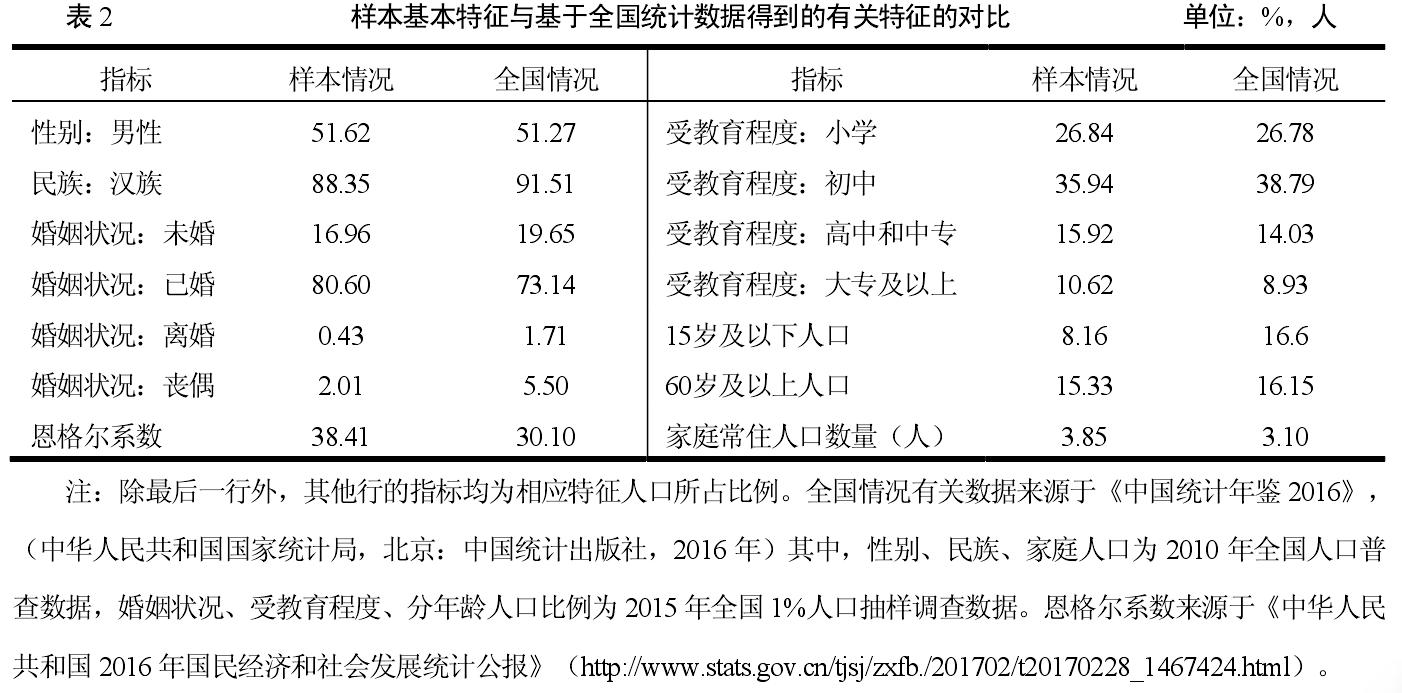

调查问卷分个人问卷、家庭问卷和社区问卷3类:个人问卷的内容包括个人基本特征、个人情况的自我评价、主观幸福感及对所在新型农村社区自有住房的满意程度等,由受访者独立自行填写,无阅读能力的受访者由调查员询问并填写问卷,访谈时不在家的受访者经调查员电话询答完成调查;家庭问卷的内容包括家庭基本特征及住房情况等,由调查员集中访谈全体家庭常住人口(以户主回答为主,其他家庭成员在旁亦可补充)并结合调查员的个人观察填写问卷;社区问卷的内容包括社区基本情况及周边配套设施情况等,由调查员根据调查中所了解的普遍情况及公开渠道获取信息。调查结束后进行了数据清洗,最终获得受访户有效样本574户、受访者有效样本1639人。样本分布情况见表1。从表2看,样本的基本特征与基于全国统计数据得到的有关特征基本一致,样本具有较好代表性。

注:除最后一行外,其他行的指标均为相应特征人口所占比例。全国情况有关数据来源于《中国统计年鉴2016》,(中华人民共和国国家统计局,北京:中国统计出版社,2016年)其中,性别、民族、家庭人口为2010年全国人口普查数据,婚姻状况、受教育程度、分年龄人口比例为2015年全国1%人口抽样调查数据。恩格尔系数来源于《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》

(二)模型设定

满意程度是一个心理概念,基于此发展而来的满意程度模型是对其评价过程中各影响因素与满意程度之间因果关系进行的抽象模拟。在满意程度模型相关研究的基础上,本文将新型农村社区居民住房满意程度模型设定为:

![]()

(1)式中,HS为被解释变量,即住房满意程度水平;X为解释变量向量;ε为随机干扰项;i为样本个体(i1,2,...N)。基于(1)式,本文拟构建有序离散选择模型来分析。满意程度在理论上虽然是一种连续变量,但是,通常认为其连续值无法观测,只能观测到代表某个满意程度区间的离散值。调查中使用李克特量表获取了新型农村社区居民对住房的7分类满意程度离散数据。严格来说,各个相邻的满意程度之间只有序数关系,并不等距,而最小二乘方法会将排序视为基数来处理,所以,构建有序离散选择模型更为妥当。

假设有一个潜在变量HSi*,是不可观测的,其表达式为:

![]()

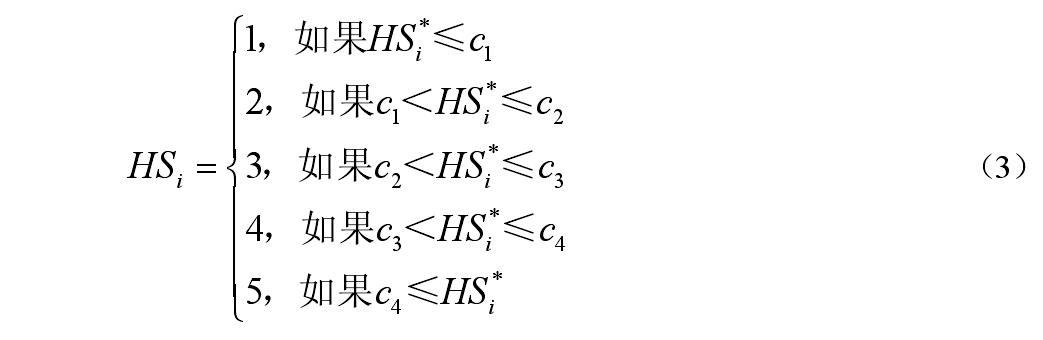

HSi有1、2、3、4、5共5个取值,具体取值可以通过(3)式得到:

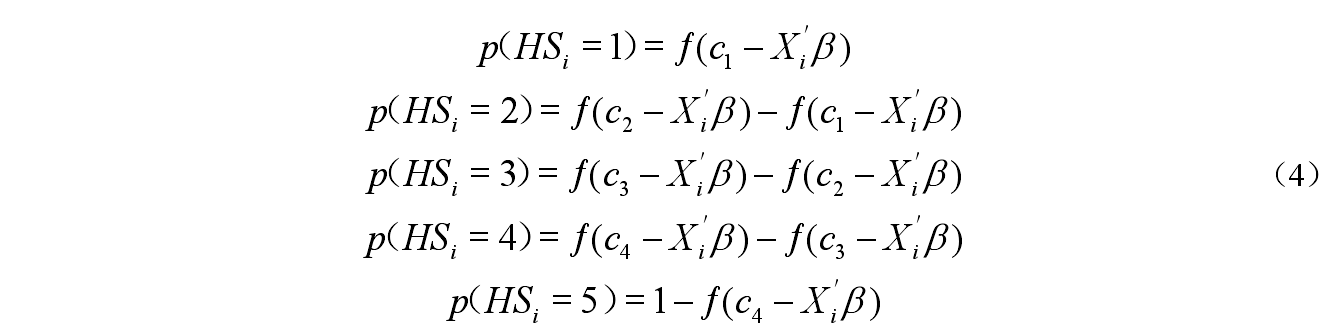

(3)式中,1234c、c、c、c为待估参数,称为“截断点”(或切点、分割点等),且1234c<c<c<c。(2)式中,*i是独立同分布的随机变量,假设*服从正态分布,其分布函数为(x),可以得到如下概率:

这一模型在住房满意程度相关研究中是常用的实证分析模型(例如Diaz-SerranoandStoyanova,2010;何立华、杨崇琪,2011;Hu,2013;谭清香、张斌,2015),所以,本文不再做详细介绍。

(三)变量选取和说明

1.被解释变量

如上文所述,被解释变量为新型农村社区居民对所在新型农村社区自有住房的满意程度(后文简称为“住房满意程度”)。该变量的总体分布情况见表3。由于选择“非常不满意”和“非常满意”的受访者均仅有30余人,数量较少,下文将其分别与“不满意”和“满意”合并,将5个等级由“不满意”到“满意”依次赋值为1~5。若假设住房满意程度各等级之间等距,则该变量偏度为-0.15,呈略微左偏分布;峰度为1.86,其分布较为“扁平”;均值为3.15,与近年其他涉及中国城镇居民和农村居民住房满意程度的调查结果相比,也处于较低水平①,一定程度上印证了现有文献(例如韩俊等,2007;郑风田、丁冬,2013)得出的新型农村社区居民在住房方面的矛盾高发这一结论。

按照上述赋值方式,分群体进行住房满意程度的统计分析,结果见表4。

从社区所在位置来区分,位于城中村和城郊村社区的受访者的住房满意程度明显更高,且标准差较低,数值分布较集中;从所在地区来比较,东部地区受访者的住房满意程度高于中部和西部地区的受访者,显示出经济较发达和城镇化程度较高地区居民的住房满意程度更高;从社区所处地理方位看,北方地区受访者的住房满意程度高于南方地区的受访者;从年龄和性别方面的差异看,青年和女性的住房满意程度更高;从职业方面的比较看,务农受访者的住房满意程度略低于不从事农业生产活动的受访者。可见,不同群体受访者的住房满意程度具有一定差异。

2.解释变量

参考住房满意程度模型中常用的解释变量和新型农村社区住房问题现有相关研究,结合考虑变量数据的可得性、变异性等,本文研究引入受访者个体特征、家庭特征、住房特征、决策变量和社区特征5类解释变量。其中,决策变量是笔者根据目前相关定性研究的普遍结论设置的,其他4类变量是住房满意程度模型中的常用变量。

(1)受访者个体特征

满意程度是一种个体效用,显然会受个体差异影响,需要控制相关变量以消除其影响。本文在模型中引入受访者性别、年龄及其平方项、健康状况、受教育年限、政治面貌、婚姻状况和主要从业领域8个变量来反映受访者的个体特征。

(2)家庭特征

住房通常由全体家庭成员共同使用,受访者的住房满意程度一方面受家庭差异影响,另一方面也受同一住房中其他家庭成员的居住行为影响。模型中所引入的家庭特征变量有3类:一是家庭成员结构,包括住房中家庭常住人口数、少年儿童比例和老年人比例3个变量。通常情况下,这3个指标取值较高的家庭对住房面积及配套设施会有更高的要求,住房满意程度相对较低。二是家庭的富裕程度,以恩格尔系数来测量。富裕的家庭更有能力改善住房条件从而提高其成员的住房满意程度。三是家庭对新型农村社区住房在购置、建设和居住维护中所遇到问题的解决能力,以“是否是村干部户”来测量。村干部家庭对可能遇到的上述问题显然有更强的解决能力。另外,新型农村社区选址通常会增加务农者前往农田开展农业生产活动的距离,而动力代步工具的应用会降低这一潜在影响,因此,在务农受访者的方程中,还引入家庭出行能力变量,以家中是否有动力代步工具来测量。

(3)住房特征

住房本身的特征显然会影响居住质量,进而影响人们的住房满意程度。本文引入的住房特征变量有以下4类:一是人均住房面积,用于体现居住拥挤情况和住房购置资金压力;二是住房的当前市场价格,用于体现住房的财富效应;三是住房内部配套设施,以住房内“是否有空调”和“是否有冰箱”2个变量来测量,住房内部设施完善显然能够提高居民的住房满意程度;四是住房质量,引入“是否有邻居噪声干扰”“是否有街道噪声干扰”和住房采光状况3个变量。另外,现有文献(例如黄学贤、齐建东,2011;郑风田、丁冬,2013)显示,新型农村社区的住房结构设计和社区配套设施容易忽视居民在农业生产方面的需要,因此,对于目前仍然务农的受访者,本文研究还考察了住房与主要农田(指最大面积地块)间的距离和住房或其附近“能否储藏农产品”“能否放置农业生产用具”“能否饲养牲畜”这4个变量的影响。集中居住后,住房与主要农田之间的距离通常会增加,务农居民前往农田从事农业生产的通勤时间也将相应增加;住房或其附近能够储藏农产品、放置农业生产用具和饲养牲畜符合务农居民的农业生产需要和生活习惯,有利于提高其住房满意程度。

(4)决策变量

新型农村社区居民在住房选择上具有一定程度的被动性,许多文献(例如韩俊等,2007;赵海林,2009;叶继红、庄晓丹,2011;郑风田、丁冬,2013;奚建武,2014)在定性研究和案例分析中探讨过基层政府和基层组织在新型农村社区建设中侵犯居民个体决策权的情况。假设消费者是理性的,在能自由决策的情况下会调整资源配置,使自己的满意程度最大化,因此,对消费者个体决策自由的限制会影响其对所购买的服务或商品的满意程度。结合调查中了解到的有关情况,综合考虑变量数据的敏感性、真实性和可得性,本文研究引入2个直接测量个体对新型农村社区住房决策参与程度的变量——个人意愿影响评价和能否自主选房,以及1个间接测量变量,即体现议价能力的现金支付比例。

(5)社区特征

近年来,社区本身特征及其配套基础设施(例如教育、医疗、生活服务等方面的设施)状况对居民住房满意程度的影响也为学者们所关注。新型农村社区容易出现配套设施不完善,给居民生活带来不便(叶继红、庄晓丹,2011)。因此,本文在模型中引入以下7种社区特征变量:一是社区建设推动方式,设置政府强制推动、农村居民集体行动和其他3个虚拟变量;二是社区的住房类型(单元楼房还是独栋别墅);三是社区周边的公共服务设施状况,以“是否有小学”“是否有养老机构”来测量;四是社区内部配套设施状况,引入“是否有健身设施”“是否集中供暖”和“快递能否上门”3个变量;五是社区治安和环境状况,测量为社区治安状况以及周边环境污染状况2个变量;六是交通便利状况,测量为与最近公路间的距离;七是社区所在地的县级行政区类别(县、区还是县级市),以反映社区所在地的城镇化水平、上级政府对基层组织潜在的转移支付能力和管理服务能力。

此外,新型农村社区居民的住房满意程度还可能存在地区差异,因此,本文按省份设置地区虚拟变量进行控制。同时,调查是在4个年份开展的,考虑到不同年份城镇化政策环境对新型农村社区居民住房满意程度的影响可能有一定程度的差异,本文按年份设置时间虚拟变量进行控制。

3.变量定义及描述性统计

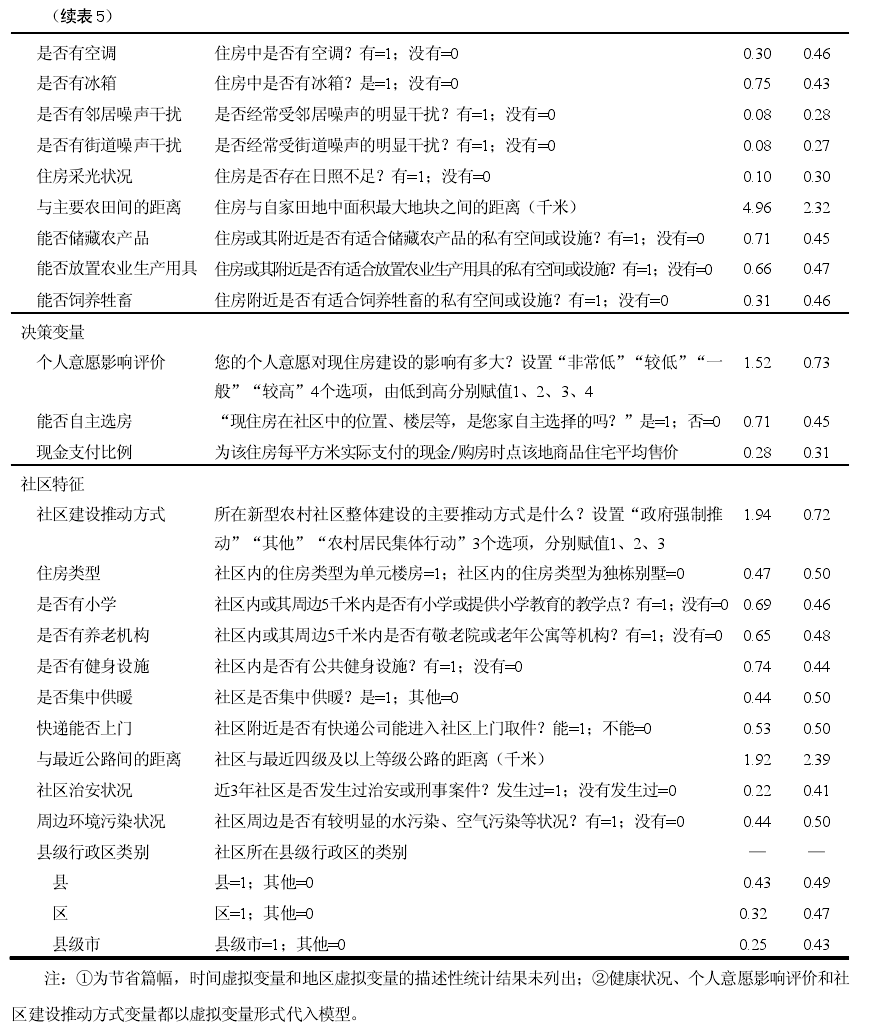

上述变量的定义和描述性统计分析结果见表5。

三、估算结果及分析

(一)估计结果

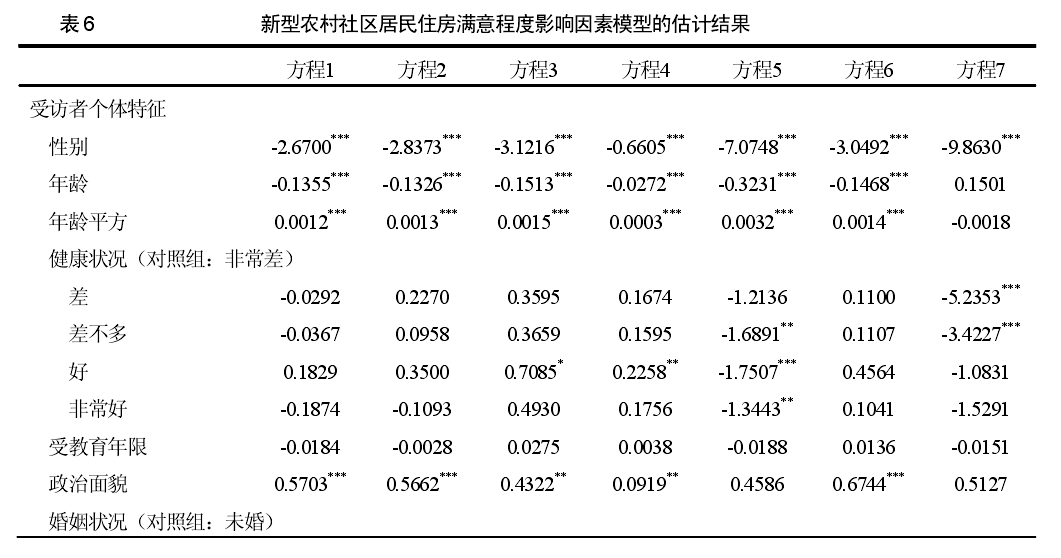

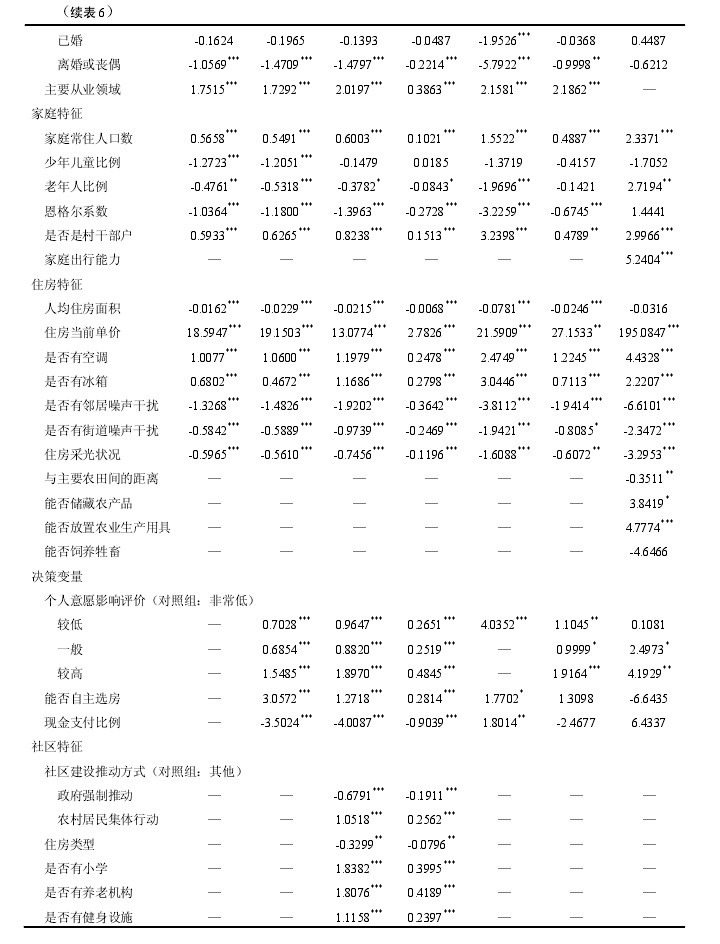

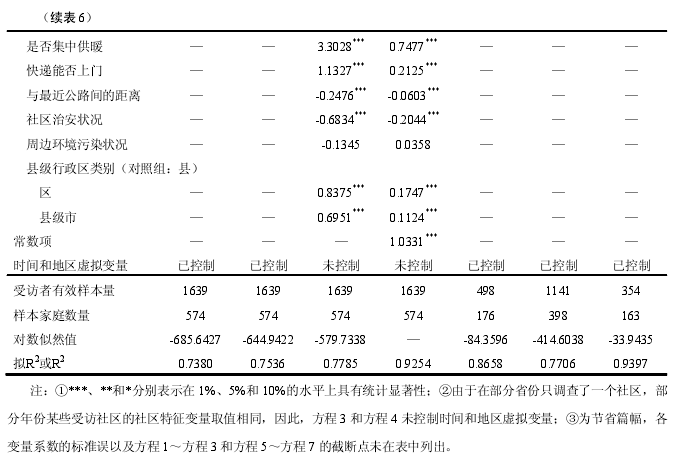

利用Stata14软件,本文研究采用逐步回归方法来拟合模型。方程1中引入反映受访者个体特征、家庭特征和住房特征的变量;在方程1的基础上加入决策变量,得到方程2;在方程2的基础上加入社区特征变量,得到方程3。为进行稳健性检验,在引入与方程3相同解释变量的基础上,使用普通最小二乘法估计,得到方程4。不同人群的住房满意程度之间通常会存在一些结构性差异。根据现有相关研究和调查所见,因城镇扩张而形成的城中村社区和城郊村社区的居民与农村就地城镇化社区居民之间、务农居民和不从事农业生产活动的居民之间在住房满意程度上可能存在一些组间差异,因此,本文还使用上述群体的子样本数据拟合了分组回归方程。方程5汇报了基于城中村社区和城郊村社区受访者相关数据的拟合结果,方程6汇报了基于农村就地城镇化社区受访者相关数据的拟合结果,方程7汇报了基于务农居民受访者相关数据的拟合结果(不从事农业生产活动的居民的住房满意程度组内差异较大,不予讨论)。为使结果稳健,进行分组回归时应该尽量按照使分组依据指标与模型解释变量之间的相关性较低的方式对样本进行分组。由于社区配套基础设施状况与受访者的城乡分组可能具有较高的相关性,社区特征变量可能是内生的;同时,务农居民受访者主要居住在农村就地城镇化社区,仅极少数居住在城中村和城郊村社区。所以,方程5~方程7中未引入社区特征变量。

考虑到居住在同一住房内的受访者样本之间可能存在某种“溢出效应”,即相邻观测单位之间可能存在某种相互影响或某种遗漏因素的共同影响,为了解决这种影响可能导致的自相关,本文以家庭编号作为聚类变量,所有方程均使用聚类稳健标准误。这么做的另一个好处是:由于未做出同方差假定,所得到的聚类稳健标准误也是异方差稳健的(陈强,2014)。研究中还计算了各解释变量的方差膨胀因子,以检验多重共线性。结果显示,在各方程中,除年龄和健康状况外,其他解释变量的方差膨胀因子均小于10,可认为不存在明显的多重共线性问题。年龄和健康状况变量的方差膨胀因子稍高于10,可能是由于解释变量中包含年龄平方项和健康状况的4个虚拟变量,亦属正常。

方程整体拟合结果(见表6)显示,方程1~方程7整体均显著,拟R2值在方程1~方程3呈增加趋势,而赤池信息准则和贝叶斯信息准则数值均逐步下降,显示了较好的拟合优度和简洁性。方程1~方程4中各变量的系数和显著性状况均未有较大变化,说明估计结果具有较强的稳健性。

(二)估计结果解释

1.个体特征

①女性新型农村社区居民的住房满意程度更高。其原因可能是,目前家务劳动主要由女性承担,居住在新型农村社区可以减轻其家务劳动强度。作为例证,城中村及城郊村社区的女性居民显示了更高的住房满意程度。②年龄对新型农村社区居民的住房满意程度影响显著,且呈“正U型”曲线关系,与现有文献结论一致,其最低点约为51~56岁。其原因是,成年人对住房的期望会随着年龄增长而逐步增加,但进入老年后会适度降低对住房的期望。③政治面貌对住房满意程度影响显著,且方向为正。政治身份为党员的受访者更易解决在新型农村社区居住中遇到的各类问题,因而住房满意程度更高。有趣的是,政治面貌变量在方程5中不显著。这表明,位于城中村和城郊村社区的党员居民的住房满意程度与其中的非党员居民没有显著差异。④与未婚居民相比,在城中村及城郊村社区中,已婚居民的住房满意程度显著更低。其原因是,城中村及城郊村社区中已婚居民住房购置和维护的压力更大。离婚或丧偶变量在方程1~方程6中均显著,且影响方向为负,表明与未婚居民相比,离婚或丧偶居民的住房满意程度显著更低。这可能由于离婚或配偶离去给他们带来了更大住房维护压力,也有可能是因为他们受居住在与原配偶曾共同居住住房本身的刺激。⑤与不从事农业生产活动的居民相比,仍主要在家务农的居民的住房满意程度更高。这可能是由于其住房期望值更低。

2.家庭特征

①家庭常住人口数在方程1~方程7中均显著,且影响方向为正,表明在所在住房中居住的家庭常住人口越多,居民的住房满意程度越高。其原因可能是,在当前农村劳动力大量外出的背景下,多人共同居住能给处在农村的新型农村社区居民带来更多愉悦感和满足感;在城中村及城郊村社区,居民的社交活动更少(赵呈晨,2017),共同居住给居民带来的愉悦感和满足感更强,因而,方程5中家庭常住人口数变量的系数明显大于方程6中的这一系数。②在方程1和方程2中,少年儿童比例较高时,居民的住房满意程度显著较低;在方程1~方程5中,家中老年人比例较高时,居民的住房满意程度显著较低。这可能缘于不同年龄段家庭成员之间存在生活习惯和价值观的差异,在同一住房中共同生活会增加矛盾和冲突。但是,在方程7中,与方程1~方程5的结果相反,家中老年人比例增加会显著提高居民的住房满意程度。其原因可能是,家中老年人能为农业生产提供协助,减轻仍主要在家务农居民的农业劳动强度,从而间接提高这类居民的住房满意程度。③恩格尔系数在方程1~方程6中均显著,且影响方向为负,表明家庭食物支出占总支出比例更低的居民的住房满意程度更高。这一点比较容易理解,因为食物支出占比更低的家庭通常较为富裕,有更多资金和资源改善住房条件,住房状况会更好。在城镇生活的居民间贫富差距更大,因此,该变量的系数在方程5中明显小于方程6中。④“是否是村干部户”变量在方程1~方程7中均显著,且影响方向为正,意味着家中有村干部的居民的住房满意程度更高。该变量的系数在方程5中明显高于方程6中。这表明,与位于农村的新型农村社区的居民相比,虽然家中同样有村干部,但城中村和城郊村社区居民的住房满意程度更高。这可能与城中村和城郊村的村干部具有更强的住房资源配置能力有关。

3.住房特征

①人均住房面积增加会显著降低住房满意程度,这与多数住房满意程度相关文献的结论相反。可能的原因是,对于新型农村社区居民而言,住房通常相对宽松(受访者人均住房面积为42.17平方米),没有住房拥挤问题,而由于住房购置选择的被动性,较大面积的住房可能带来更大的资金压力。为进一步展开探讨,本文按年龄和性别对方程2进行分组回归①。结果显示,人均住房面积增加在青年组和女性组方程中会显著提高居民的住房满意程度,而在男性组、中年组和老年组方程中会显著降低居民的住房满意程度,且拟合系数的绝对值比方程2更大。其原因是,家庭住房资金压力主要由男性和非青年家庭成员承担,而女性和青年家庭成员这方面的压力相对较小。②住房当前单价上涨会显著提高居民的住房满意程度,体现了住房价格上涨所带来的家庭财富增值效果。该变量在方程7中的系数明显大于其他方程中相应系数,显示住房价格上涨为务农居民带来的财富增值效果更大。③从居住质量相关变量的影响看,住房内有配套设施例如冰箱和空调可以显著提高居民的住房满意程度,且“是否有空调”变量的影响更大;住房缺陷例如隔音效果较差(经常受邻居噪声的明显干扰及街道噪声的明显干扰)和采光不足会显著降低居民的住房满意程度,而且是否受邻居噪声干扰的影响更大。值得注意的是,方程5的估计结果显示,是否有空调、冰箱等住房配套设施对城中村及城郊村社区居民住房满意程度的影响系数更大,而住房缺陷例如邻居噪声干扰、街道噪声干扰和采光不足等会给城中村及城郊村社区居民的住房满意程度带来更大降幅。这表明,城中村及城郊村社区居民对居住质量有更高要求。④住房与农田之间距离的增加会显著降低务农居民的住房满意程度,住房或其附近有适合储藏农产品及放置农业生产用具的私有空间或设施会显著提高务农居民的住房满意程度,但住房附近是否有适合饲养牲畜的私有空间或设施对务农居民住房满意程度的影响不显著,可能是因为新型农村社区中的务农居民已较少饲养牲畜。

4.决策变量

①个人意愿影响评价的提升可以显著提高住房满意程度。不同居民的住房需求存在差异性,个人意愿对现住房建设的影响越大,居民的住房诉求得到满足的可能性越大,越可能拥有更适合自己的住房。特别是在城中村及城郊村社区住房建设中,强制性因素作用较大,这类社区中居民对个人意愿影响评价的回答均为“非常低”和“较低”(见方程5,该方程仅设置“较低”1个虚拟变量)。即使如此,相比于个人意愿影响评价“非常低”的居民,个人意愿影响评价“较低”的城中村及城郊村社区居民的住房满意程度显著更高。②能自由选择住房所在位置和楼层的新型农村社区居民的住房满意程度更高,因为自主选房满足了居民对住房的差异性需求。③现金支付比例的增加会显著降低住房满意程度。这可能是由住房购置成本增加导致的。同一社区中住房的单位价值大致相同,更低的现金支付比例通常体现了更强的议价能力,家庭的现金支出压力更小,使家庭可能有更多资金来改善住房内部条件,提高居住质量。但是,在方程5中,这一变量的影响方向为正,即现金支付比例的增加可以显著提高城中村及城郊村社区居民的住房满意程度。这个结果比较有趣。其原因可能是,由于城中村及城郊村社区的住房有较高的预期升值潜力,居民在购房时愿意承担更高的现金支付比例;还有一种可能是,城中村及城郊村社区的居民可能对住房拥有更完整的产权(张鸣鸣,2017),这类住房的交易较为自由,未来房价上升带来的预期财富增值更易变现,但购置时现金支付比例一般更高。

5.社区特征

①从社区建设推动方式的影响看,与“其他”相比,“政府强制推动”会显著降低住房满意程度,而“居民集体行动”会显著提高住房满意程度。政府强制推动社区建设易忽视新型农村社区居民的实际需求,而居民集体行动推动社区建设则能更好契合其实际需求。②从社区住房类型的影响看,与住房类型为“独栋别墅”的社区居民相比,住房类型为“单元楼房”的社区居民的住房满意程度更低。与原住房相比,单元楼房带来的住房结构和居住环境变化较大,而独栋别墅的有关变化相对小一些,因而,住房类型为单元楼房的新型农村社区居民更难适应住房状况变化,满意程度更低。③社区附近有小学和养老机构时,居民的住房满意程度更高。距离较近的小学和养老机构可以较为便利地提供对儿童的教育服务和老年人的照料服务,方便了社区居民,从而提高了他们的住房满意程度。④社区内部有健身设施、社区有集中供暖系统和有快递公司能进入社区上门取件时,社区居民的住房满意程度更高。显然,这三者提高了居住的质量和便利性。⑤社区与最近公路之间的距离影响显著,且影响方向为负。与公路距离较近的社区出行较为便利,因而,这类社区居民的住房满意程度更高1。⑥近三年内发生过治安或刑事案件的社区,其居民的住房满意程度更低。这意味着,加强社区周边治安管理能够提高居民的住房满意程度。

四、结论与启示

本文利用14省(区)1639个样本的调查数据,研究了新型农村社区居民的住房满意程度及其影响因素,主要得到以下结论:第一,不同新型农村社区居民个体和家庭的住房满意程度存在差异,男性、中年人、离婚或丧偶的居民,以及家庭少年儿童比例、老年人比例较高和家庭较为贫困的居民,具有较低的住房满意程度;第二,提升住房质量、提高居民对新型农村社区住房的决策参与程度、完善社区配套设施、加强社区周边治安管理,均可以显著提高新型农村社区居民的住房满意程度;第三,城乡之间不同新型农村社区居民的住房满意程度存在明显的结构性差异;第四,使住房结构适合农业生产需要能显著提高务农居民的住房满意程度。

在建设新型农村社区、推进城镇化的进程中,居民由分散居住变为集中居住,从农民转变为社区居民,要经历一个较长的磨合过程。在这一过程中,容易出现诸多矛盾和不稳定因素,政府应予以预防,以稳步推进城镇化。基于上述研究结论,本文提出以下政策启示:第一,提高新型农村社区居民在未来社区建设中的决策参与程度,在社区位置选择、住房结构和面积等方面充分考虑居民的分布特点、承受能力和生产生活方面的具体要求,尊重居民需求的差异性,努力使居民在社区规划上达成共识;第二,及时通过各种渠道向居民公开社区规划和建设的详细信息,并接受反馈意见;第三,对已经建成的新型农村社区,根据社区居民的实际需要,不断完善教育、医疗、生活服务等方面的社区配套基础设施,加强社区周边治安管理,完整、公平、均等地向社区居民提供基本公共服务。

本文研究可能存在以下两点不足:首先,在住房满意程度测量方面,受调查能力限制,仅直接询问了受访者的住房满意程度水平,未使用多层次指标体系获取更为准确的住房满意度;其次,所调查的社区数量有所不足,特别是在一些省份只调查了1个社区,导致分析社区特征的影响时未能控制地区差异。鉴于此,今后的研究可以在以下3个方面进行拓展:一是设置多层次指标体系,将各项因子满意度汇总得到更准确的住房满意度数值;二是对更多社区展开调查或对同一批受访者进行多年份连续跟踪观察,以控制地区差异,得到更稳健的社区特征变量有关影响的估计结果;三是在有条件的情况下,与基层政府合作开展随机控制实验,以更深入分析社区建设方式和社区公共品提供有关因素的影响。