作者简介:李文,中国社会科学院当代中国研究所第四研究室主任、研究员。

文献来源:《宁夏社会科学》2018年第2期。

摘要:城镇化同时也是中国当下社会发展的最大内需所在。伴随工业化和城镇化的快速推进和农村劳动力的大规模的产业转移,传统的农业生产方式和乡村聚落形态将会日趋衰落,农户承包地的流转和适度规模经营,撤村并乡、开展对农村居民点的整理,吸引青壮年劳动力返乡创业、培养一大批适应农业现代化发展需要的新型农民,这样的三个客观需求和必然趋势是当前和今后一段时期乡村社会治理的主攻课题。

关键词:城镇化;“三农”问题;新农村建设;振兴乡村战略;现代化

城镇化是现代化发展的必然需求和必然过程,也是中国今后一个时期经济和社会发展的最大内需所在。说它是经济发展的最大内需讲的人已经很多了,特别是李克强总理曾经多次阐述过其中的道理。他早在2010年还是国务院副总理的时候,就在《求是》杂志上撰文指出:中国城镇化蕴含着巨大的内需空间。据有关部门预测,中国城镇化快速发展还能持续相当长时间,到2030年,城镇化率将达到65%左右,各类城镇将新增3亿多人口,这将为扩大消费和投资需求提供强大、持久的动力:可以有效扩大城市消费群体,增加居民消费;可以提高农村居民消费水平;可以有力拉动投资需求。这也是经济学界有底气说中国经济进入新常态后仍能保持若干年的比较快的增长速度的重要原因。目前在学术界对此已形成共识。但是对城镇化是社会发展的最大内需所在,目前讨论得不是很够、很充分,人们关注较多的主要是农村流动人口的市民化问题以及由此产生的农村留守妇女和留守儿童问题。这些当然是城镇化过程中社会发展和社会治理面临的重要问题,也是十分棘手的难题。但是,任务更重的恐怕是我们不得不面对伴随城镇化进程出现的乡村衰败问题,这将是今后一段时期乡村社会发展和社会治理面临的最大挑战。

一、伴随工业化、城镇化出现的“三农”危机

笔者2014年曾经撰文指出,从发达经济体的发展经历可以看到,城镇化并不像田园诗歌般的那样美好,更像是现代化分娩前的一段阵痛。“城镇化是一段曲折的过程,多数经济体的城镇化会以农村和农业一段时期的衰落为代价,与此相伴随的甚至包括广大农民的无产化和赤贫化。”当然这里的农村和农业是传统意义上的农村和农业,换言之,正像法国社会学家孟德拉斯(Mendras,H.)所描述的那样,城镇化带来的是“小农”(paysans——法语)及其生产方式和生活方式的“终结”(lafin——法语),连带着他们固有的聚落形态也走向瓦解。笔者这些年去基层调研,看到很多农村的房屋、道路年久失修,已很少有人居住,几乎只剩下了一些残垣断壁,与此形成鲜明对比的是或者在不远处另建起了整齐的新村,或者是由农户自发地在道路两旁盖起了一些新的院落和住宅,包括那些公路两旁的饭馆、商铺、车店、汽车修理点等。村里没有了人气,记忆中的那种炊烟袅袅、鸡犬之声相闻的景象不多见了。这几年精准扶贫的力度格外大,我们看到许多原本分散居住在贫瘠山区的居民异地搬迁住进了主要靠政府规划和资助建造起来的“幸福新村”。但是,真正在那些崭新的居民楼里居住的大都是些上了年纪的老人,不到过年的时候村里几乎看不到青壮年劳动力的身影。有些地方的农村还有不少留守妇女和儿童,但我毋宁将其视为过渡形态,这些妇女和儿童迟早也会离开的。说得极端一点,这些“幸福新村”几乎就是一座座养老院,而当地政府又大都没有作相应的养老安排。设想一下,如果外出打工的青壮年劳动力(包括那些留守妇女和儿童也陆续随着出去)不再回原户籍所在地居住,那么等留守的老人相继离开(或者离世,或者投靠儿女)后,那些建成不久的“幸福新村”会不会也成了“鬼村”?政府的投资就这样白白浪费掉了。这些年各地的新农村建设取得了一些实质性进展,但是上述问题也都不同程度地存在着,一边是破败的旧村落,一边是寂静的新农村,只有那些交通便利、距离城市不算远的村落靠着发展乡村特色旅游还能看到一些热闹的场景。

说完农村再看农业。这些年中国的粮食生产比较稳定,据统计2004年以来全国粮食总产量连年增产,2016年粮食总产量略有下滑。取得这样的成就靠的是什么?有人说靠的是科技投入(良种良法等),我看化肥和农药在其中仍然起着重要的作用,据统计,我国的化肥施用量2005年为4766.2万吨,2015年达到6022.6万吨,10年增长了26%以上,这个增长幅度几乎与同期粮食产量增长幅度(28.4%)持平。农业部的专家称中国年化肥使用量占世界的35%,相当于美国、印度的总和;农药利用率仅35%,比发达国家低10—20个百分点。虽然有政府的大力支持,但是由于生产资料价格居高不下、生产率低造成的比较效益低下,农户种粮的积极性并不高,青壮年劳动力都外出打工去了,种粮的都是些出不去的人,这些人的耕作面积有限,不愿多种或者无力多种,过多地依赖化肥和农药,同时也出现了大量的耕地抛荒现象,特别是那些耕地不连片的地方。近年来土地流转现象增多(下文详述),局面有所改观。但是,土地流转现象增多的原因之一,是那些在村里务农的劳动力实在是上了年纪了,而出去务工的子女又不愿意回来接着种地,这种现象多了,村里也就有条件将这些土地调整成片成规模地转包给大户或者公司或者合作社了。可是正像我们所看到的那样,就连公司、大户、合作社也多半不是种粮而是经营别的商品作物去了,对这种行为当地政府将其视同农业产业结构调整持支持态度。于是,在城镇化的进程中,不但农村而且农村的支柱产业也呈衰落之势,无人愿意种粮食了,谁也不愿意在农村居住了。当然我们这里讲的农业,主要的还是传统的小农生产。可见,放眼全国,“农业还是现代化建设的短腿,农村还是全面建成小康社会的短板”。

二、“三农”问题演进的必然趋势

当下的中国,伴随城镇化的快速推进和农村劳动力的大规模的产业转移,“三农”问题的演进有如下三个必然趋势。

一是农村耕地的流转和适度规模经营是必然趋势。农村土地实行家庭承包经营以来,由于人多地少和分配到户的承包地地块分散、狭小,由于农业比较效益低下和城镇工业化的快速推进,也是由于农村人口获得了自由流动的权力,农村的青壮年劳动力大量地流向了城镇和非农产业,家里的承包地靠留守的妇女和老人足以应付,要求不高,够吃就行。2006年的第二次全国农业普查显示,全国农业从业人员中50岁以上的占32.5%。而据媒体报道,中西部一些地区80%的农民都是50—70岁的老人。时至今日,村里留守的妇女也陆续出去了,而原本五六十岁的留守老人也逐渐失去劳动能力,于是就产生了将承包地流转出去的愿望;而村里的干部也明白只有产业化才是带领群众从温饱走向小康的必由之路,而产业化的前提就是要将分散的土地集中起来搞适度规模经营(安徽小岗村、小井庄等更多的例子就是如此),于是在广大农村就出现了当年邓小平所预想的“第二个飞跃”的趋势,中国式的农业现代化的路径也就逐渐清晰起来了。农业部统计数据显示,截至2016年6月底,全国承包耕地流转面积达到4.6亿亩,超过承包耕地总面积的1/3,在一些东部沿海地区,流转比例已经超过1/2。全国经营耕地面积在50亩以上的规模经营农户超过350万户,经营耕地面积超过3.5亿多亩。全国家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型主体数量已经超过270万家。2016年下半年以来国家出台的农村土地确权和所有权、承包权、经营权“三权分置”政策,很好地推动了上述进程。2017年党的十九大宣示的第二轮土地承包到期后再延长三十年和即将迎来的《农村土地承包法》修改,也都是顺势而为的重要举措。目前,我国农地户均经营规模仅为同样人多地少的日本的1/4,土地流转集中的潜力还很大。需要指出的是,将村里的承包地以租赁或者股份合作的方式集中起来,也给村里创造了重建集体经济的机会,调查中笔者发现很多原本非常困难的空壳村通过土地集中流转和政府扶贫资金注入,重新获得了组织合作社和服务村民的实力。

二是撤村并乡、对农村居民点展开治理是必然趋势。城镇化的过程必然是农村人口减少、农村居民点消亡的过程。2011年的一则报道称:2005年至2009年,中国农村人口大量减少,平均每天有20个行政村消失,每年减少7000个村委会。到2011年,中国的城镇化率首次超过50%,第一产业从业人员占比也下降到34.8%(约2.66亿人),过去我们常说的“十亿人口八亿农民”的基本国情早已成为历史。2012年的一则报道称:中国城镇化导致农村人走房空,潜在面积达上亿亩。社会学家李培林在《从“农民的终结”到“村落的终结”》一文里是这样描述的:

“在1990年到2010年的20年时间里,我国的行政村数量,由于城镇化和村庄兼并等原因,从100多万个,锐减到64万多个,每年减少1.8万个村落,每天减少约50个。它们悄悄地逝去,没有挽歌、没有诔文、没有祭礼,甚至没有告别和送别,有的只是在它们的废墟上新建的奠基、落成仪式和伴随的欢呼。”

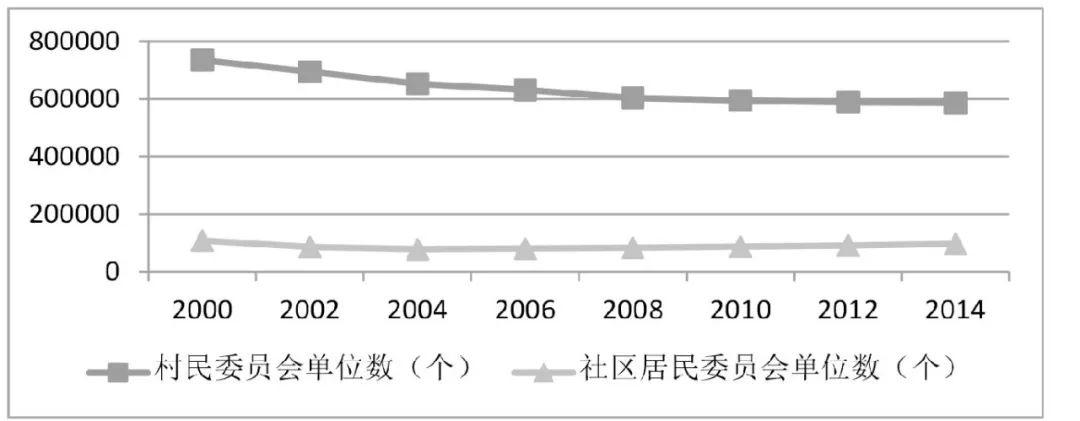

为了更加直观地显示这种村落的减少状况,笔者将村民委员会的单位数及其基本走势列表图示如下。从中可以看出,从2000年到2014年,在城镇化加速的大背景下,村民委员会单位数趋于减少的同时是城镇社区居民委员会单位数的日益增长,前者从734715个减少到585451个,每年减少上万个。2015年,村民委员会单位数为580856个,社区居民委员会单位数为99679个。

数据来源:国家统计局官网。注意:2000年左右社区规模因体制变动而有所调整。

中国历年基层自治组织单位数变动走势(2000年至2014年)

数据来源:国家统计局官网。注意:2000年左右社区规模因体制变动而有所调整。

今后一段时期,伴随留守老人的陆续退出,农村居民点的消亡还会加快。近年来,各地结合大力开展社会主义新农村建设,大力开展精准扶贫、精准脱贫攻坚战,有意识地撤村并乡,减少了一些比较分散、生产和生活条件比较差的农村居民点。农村居民点的减少是必然趋势,农业人口的减少也是农业现代化的客观需求。可是问题在于,我们花了很大的成本、付出很大的代价建起来的新居民点的可持续性许多是成问题的,因为它多半不是城乡建设统一规划的产物,因为它还不具备条件将外出打工的年轻人吸引回来,同时也没有将农村养老问题很好地结合起来。对此我们后文进一步讨论。

三是培养新型农民是必然趋势。笔者曾经在2013年发表过一篇文章,分析了农户兼业化发展的一般趋势和原因所在,同时指出在城市化完成、农业劳动生产率达到或接近全社会平均劳动生产率以前,农村青壮年劳动力的大量转移导致的农户家庭的空巢化、农村的空心化、农业劳动力的低质化和土地撂荒等也是一个不容忽视的问题。尽管一代农民工的工人身份多半是阶段性的,外出打工的年头或长或短,最终相当数量还是要回到家乡的,尤其是那些文化程度较低、年龄较大且熟悉农事耕作的农民工,已婚、年纪较大的农民工更倾向于就近就地转移。但是对新生代农民工来说,他们在城市里成长和生活,已经不懂农业生产,即便城里就业形势不好他们也不愿再回乡下了。然而对于他们来说,飞涨的房价是其在城里安家立业的最大障碍(在那些特大城市面临的困难会更多更大)。特别是近些年国外经济持续不景气,国内产能过剩问题突出,多数企业面临去产能、降成本、设备升级换代的问题,低端劳动力的就业岗位大量流失,而村里的产业扶贫却搞得有声有色,“村村通”工程成效显著,电商也进去了,村里的生产、生活条件大为改善,这也为吸引外出的青壮年劳动力回来并将其逐步改造成为新型农民提供了机遇。事实上,近年来农民工外出流动的拐点已经出现,国家统计局抽样调查结果显示,2012年、2013年、2014年和2015年农民工总量增速分别比上年回落0.5、1.5、0.5和0.6个百分点,并且出现了青壮年农民工比重下降、跨省流动农民工区域减少的现象。越来越多的农民工选择了就近转移和返乡创业,他们的收入并不比在城里务工低多少,在村里也过上了比较舒适的生活,照顾老人和孩子当然也方便多了。

面对新形势和新需要,政府因势利导,自2005年起,逐步将培养农村农业实用人才、专业人才的提法变更为培养职业农民、新型农民的新要求,至2012年定型为“培养新型职业农民”的提法并沿用至今。近年来,这方面的工作力度逐渐加大,2013年试点,2014年全面起步,截至2015年底,全国新型职业农民达到1272万人,比2010年增长55%,农民职业化进程不断提速。2016年的中央一号文件着眼农业现代化的需要,要求“将职业农民培育纳入国家教育培训发展规划,基本形成职业农民教育培训体系,把职业农民培养成建设现代农业的主导力量”。2017年的中央一号文件基于深化农业供给侧改革的新要求,提出“重点围绕新型职业农民培育、农民工职业技能提升,整合各渠道培训资金资源,建立政府主导、部门协作、统筹安排、产业带动的培训机制”。本着这一要求,2017年初,农业部作出了到2020年全国总量超过2000万人的“十三五”全国新型职业农民培育发展规划发展目标,提出,以提高农民、扶持农民、富裕农民为方向,以吸引年轻人务农、培养职业农民为重点,通过培训提高一批、吸引发展一批、培育储备一批,加快构建一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍。

今后的农民不是一种身份而是一种职业,现代化的农业需要具备相应的知识和能力的劳动力,而培养新型农民的希望就寄托在农村一定数量的青壮年劳动力身上。习近平总书记曾指出:“农村经济社会发展,说到底,关键在人。要通过富裕农民、提高农民、扶持农民,解决好‘谁来种地’的问题,让农业经营有效益,让农业成为有奔头的产业,让农民成为体面的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。”

三、乡村建设重在推进城乡统筹

对时下各地大力推进的新农村建设,这里要多说几句。2005年10月,中共十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实稳步推进新农村建设,并将其视为中国现代化进程中的重大历史任务。但是实际贯彻中,很多人忽视了这一任务是从统筹城乡发展、落实“工业反哺农业、城市支持农村”的方针的背景下提出的。中共中央和国务院在随后下发的《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中开篇就作出了“统筹城乡经济社会发展,扎实推进社会主义新农村建设”的具体要求。此后,中央文件和领导人讲话中一提到建设社会主义新农村,总是要强调“统筹城乡”的基本出发点。党的十八大以来,这一要求就更明确了。2013年7月,习近平在湖北考察时强调,实现城乡一体化,建设美丽乡村,是要给乡亲们造福,不要把钱花在不必要的事情上,比如说“涂脂抹粉”,房子外面刷层白灰,一白遮百丑。不能大拆大建,特别是古村落要保护好。他进一步指出,即使将来城镇化达到70%以上,还有四五亿人在农村。农村绝不能成为荒芜的农村、留守的农村、记忆中的故园。城镇化要发展,农业现代化和新农村建设也要发展,同步发展才能相得益彰,要推进城乡一体化发展。2015年4月,习近平在中共中央政治局第二十二次集体学习时强调:加快推进城乡发展一体化,是党的十八大提出的战略任务,也是落实“四个全面”战略布局的必然要求。他说:要把工业和农业、城市和乡村作为一个整体统筹谋划,促进城乡在规划布局、要素配置、产业发展、公共服务、生态保护等方面相互融合和共同发展。着力点是通过建立城乡融合的体制机制,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系,目标是逐步实现城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化,以及城乡产业发展融合化。2016年的一号文件也强调,要加快补齐农业农村短板,必须坚持工业反哺农业、城市支持农村,促进城乡公共资源均衡配置、城乡要素平等交换,稳步提高城乡基本公共服务均等化水平。总之,新农村建设是否可持续,关键就在于是否坚持了“统筹城乡”的基本出发点。在这方面,一些省市已经积累起了不少成功的经验。笔者日前在安徽调研时了解到,该省自2012年全面推进美好乡村建设以来,乡村面貌发生了很大变化,截至2016年底,全省已建和在建省级中心村3209个,开展整治建设的乡镇1133个,自然村环境整治逐步推开,一大批“脏乱差”的旧村庄变成了美丽宜居新农村。据介绍,该省在编制村庄布点规划时,主要基于两点考虑:一是未来城镇人口分布;二是未来农村人口分布。考虑到将来农村人口会适度集聚、一些自然村落逐步消亡的客观趋势,按照未来每个行政村保留一个中心村的要求,优先选择交通便利、基础条件较好、人口相对集中的村庄布点中心村,确保成为永久居住点。在建设过程中,省里再三强调不搞大广场、大门楼等劳民伤财的面子工程,坚持把建设重点放在农村环境整治和改善基本生活条件上,以垃圾污水处理、安全饮水、村庄道路、危房改造、电力通信、村庄绿化亮化、沟塘清淤等为主要建设内容,一些长期脏乱差的旧村庄实现了华丽的蜕变。安徽的做法值得推广。但据我观察,该省在具体实践中,尤其是各市县纷纷试点推进的市级中心村、县级中心村的建设热潮中,“统筹城乡”的方针并没有得到应有的贯彻和体现。

2017年党的十九大提出的乡村振兴战略可以视为社会主义新农村建设的升级版。十九大报告强调:“要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。”可见,在最新提出的乡村振兴战略中,“城乡融合发展”依然是需要把握的核心要义,相信随后会提出更加系统明确的关于体制机制和政策体系的顶层设计。有学者提出:“为适应乡村振兴的新要求,乡村要成为与城市并行的发展主体,要站在乡村发展角度去设计政策,更加注重发挥乡村主动性,充分激发乡村活力。城乡融合也是在保持乡村独立性和差异化前提下的融合发展,以差异化发展路径来突出乡村的比较优势,由此推动城乡关系改革势在必行。”为此,一要建立城乡要素双向流动的机制,二要推动城市基础设施向乡村延伸,三要以特色小镇为载体加快乡村振兴进程,四要借助城乡人口流动趋势盘活乡村闲置建设用地。笔者赞同这一认识,还要注意,十九大提出的乡村振兴战略还对乡村建设的要求作了更新,首次将农业的现代化与乡村的现代化并提,突出强调乡村要跳出单一的农业,实现一二三产业融合发展。

振兴乡村,产业是根基,富民是核心,城市里的基本公共服务能够辐射到农村,如此才能吸引资本和人才,才能吸引外出打工的青壮年劳动力返乡创业。这就越发显示出上文强调的本着“统筹城乡”的原则对现有的农村居民点加以整理和建设的重要性。关键是要有统一的城乡规划,就像习近平总书记所讲的:要完善规划体制,通盘考虑城乡发展规划编制,一体设计,多规合一,切实解决规划上城乡脱节、重城市轻农村的问题。要完善农村基础设施建设机制,推进城乡基础设施互联互通、共建共享,创新农村基础设施和公共服务设施决策、投入、建设、运行管护机制,积极引导社会资本参与农村公益性基础设施建设。要推动形成城乡基本公共服务均等化体制机制,特别是要加强农村留守儿童、妇女、老人关爱服务体系建设。如此等等。

四、简短的结论

如上所述,中国的现代化正面临新的挑战,伴随城镇化的快速推进和农村劳动力的大规模的产业转移,农户承包地的流转和适度规模经营,撤村并乡、开展对农村居民点的整理,吸引青壮年劳动力返乡创业、培养一大批适应农业现代化发展需要的新型农民,这样的三个客观需求和必然趋势是当前和今后一段时期乡村社会治理的主攻课题,乡村社会治理的创新必须从如何适应三个客观需求和必然趋势上去做文章。这是一篇大文章,关系到农业的现代化,关系到农民全面进入小康社会,关系到城乡关系的和谐和社会主义新农村建设。这篇文章做好了,将会大大充实中国现代化道路的世界意义。