作者简介:龚斌磊,浙江大学求是特聘教授、社科院副院长,教育部长江学者特聘教授;*胡沛楠(通讯作者),浙江大学公共管理学院博士研究生;魏霄云,浙江大学公共管理学院农业经济与管理系博士后

文献来源:《经济研究》2025年第5期

摘要:劳动力转移是实现经济结构转型、促进劳动生产率收敛的重要手段。当前,中国农业部门仍有大量剩余劳动力,但新增转移人口却趋于停滞。为推动经济高质量发展,本文创新地构建允许兼业的三部门模型,探究农业要素合理配置的“推力”与劳动力市场一体化的“拉力”如何影响劳动力就业决策与转移,进而影响整体就业结构及各部门的效率与产出。研究结果表明:一方面,仅依靠“推力”能明显优化就业结构,并使农业劳动生产率大幅提高68.9%,但进入非农部门的低效劳动力会使非农劳动生产率降低4.4%;另一方面,仅依靠“拉力”会极大提高转移人口的产出,使非农部门与整体经济分别增长20.4%和18.0%,但无差别地吸引农业劳动力会使农业产出降低9.8%,对农业发展和粮食安全造成威胁。“推拉结合”的政策组合则能实现多部门协同发展,避免结构性失衡。本文还结合新型城镇化不断推进的背景对上述政策效果进行了再评估。

关键词:农业要素配置;迁移成本;劳动力转移;高质量发展

一、引言

绝大多数国家农业的劳动生产率都低于非农部门(Gollin et al.,2014),这意味着仅通过将农业劳动力转移到相对高效的非农部门就能获得巨大的生产力改进。刘易斯的二元经济理论(Lewis,1954)与库兹涅茨的产业结构变化过程(Kuznets,1957)均表明劳动力转移过程暗藏着巨大发展潜力。改革开放以来,中国政府通过强有力的农村土地制度改革、户籍制度改革等政策的组合,使农业劳动力占比从1978年的70.5%降至2024年的22.2%,对经济量质齐升做出了重要贡献(都阳等,2014;刘晓光和龚斌磊,2022),并使非农与农业部门的劳动生产率之比从6.24降至3.91。

目前,中国农业转移人口增量趋于停滞,但这并不意味着劳动力的转移潜力已被耗尽(蔡昉,2018)。《国务院关于印发“十四五”就业促进规划的通知》指出“在工业化、城镇化进程中,还有大量农村富余劳动力需要转移就业”。与同等发展阶段的其他国家相比,中国的农业劳动力占比(22.2%)明显高于第一产业占比(6.8%),劳动力就业结构有进一步优化空间。如何释放劳动力转移潜力,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长?如何在获取劳动力转移红利的同时,避免乡村衰落与转移人口陷入城市贫困?这是新常态下中国特色经济学理论亟须解决的问题(蔡昉,2022)。

基于此,本文创新地构建允许兼业的三部门模型,为农业要素合理配置与劳动力市场一体化加速劳动力转移进而影响各部门效率和产出提供了新的分析框架,从而回答上述问题。将该框架与劳动力转移的推拉机制(朱信凯,2005)进行结合,可以得到有益的分析思路。就农业部门的“推力”而言,农业要素合理配置是指将农业生产要素规模与劳动者的生产能力相匹配,在保障农业高质量发展和乡村振兴的同时,引导劳动力有序退出农业。以土地要素为例,2023年的中央一号文件提出,“要引导土地经营权有序流转,发展农业适度规模经营”,旨在促进土地要素从低效小农户向高效大农户流动,实现土地要素的合理配置,引导少地与失地农民逐步退出农业。就非农部门的“拉力”而言,劳动力市场一体化是指消除导致农业劳动力转移到农村或城市非农部门的制度障碍,是推动城乡差距收敛、实现共同富裕的重要手段(李实,2021;龚斌磊等,2023)。当前,农业劳动力转移面临农村土地制度、户籍制度等因素造成的多重障碍(Adamopoulos et al.,2024),实现劳动力市场的一体化有助于促进农业劳动力转移,同时避免转移人口陷入贫困。

将“推力”与“拉力”放入统一分析框架具有重要现实意义。一方面,仅考虑农业要素合理配置,在劳动力的农业与非农部门能力正相关的情况下,随着要素合理配置和现代农业推进,农业生产效率显著提升。但低效劳动力的进入会降低非农部门的平均效率,一旦这些劳动力在转移过程中因为高额迁移成本无法进入非农部门,则可能形成转移人口陷入城市贫困的发展难题。另一方面,如果仅劳动力市场一体化,非农部门比较优势的提高会无差别地吸引劳动力进入,劳动要素(特别是高效农业劳动力)的流失会降低农业生产能力,农业要素市场的扭曲也会阻碍其他要素的合理再配置,对农业发展和粮食安全造成威胁。因此,将两者放入同一框架内,厘清它们单独及协同的影响,可以明确政策间应如何组合,同时为其他政策设计提供逻辑支撑。该框架对推动农业强国建设、加速经济转型升级、促进农业与非农部门劳动生产率收敛具有借鉴意义(龚斌磊等,2024)。

具体地,本文以标准的Roy两部门模型为基准,同时引入农业要素配置(Restuccia & Rogerson,2008;Adamopoulos et al.,2022;盖庆恩等,2023)、就业选择(Lagakos & Waugh,2013;Young,2013;Al‐varez,2020)、劳动力从农业转移到非农部门的迁移成本(Zhao,1999a;Ngai et al.,2019;Gai et al.,2021)等因素。进一步,将传统的“农村农业—城市非农”两部门拓展为“农业—农村非农—城市非农”三部门体系,并允许农村劳动力在不同部门间兼业,使对劳动力就业选择的刻画更符合现实国情。在分析过程中,本文还结合不断推进的新型城镇化战略对基准模型进行拓展,形成对不同改进策略的再认识,为相关政策的实施与完善提供学理支撑。

基于全国农村固定观察点数据,本文进行校准与反事实分析,得出三方面结论。首先,当仅实现农业要素合理配置(推力)时,整体就业结构大幅优化。就农村内部就业结构而言,全职农民占比从15.6%下降到8.4%,兼业农民数量变化不大但其农业劳动时间下降约四分之一,全职在农村和城市从事非农的劳动力占比分别提高1.8%和3.6%。要素合理配置后农业劳动生产率和全要素生产率分别提高68.9%和54.6%。尽管农业劳动力数量有所下降,但在效率大幅提高的情况下,农业产值增长18.2%。同时,由于存在自选择效应,非农部门部分高效劳动力在要素合理配置后获得农业部门的比较优势并转移到农业部门,部分农业部门中相对低效劳动力在失去生产要素后退出农业部门,这使非农部门的整体劳动生产率降低4.4%。在劳动力增加与劳动生产率降低的共同作用下,非农部门产值无法实现显著增长。

其次,当仅实现劳动力市场一体化(拉力)时,农业劳动力在向农村或城市非农部门转移的迁移成本为零,但农业部门的扭曲仍然存在,劳动力市场的改善对于劳动力就业结构存在一定优化效果但整体贡献有限,农村的全职农民占比从15.6%下降到12.1%。得益于基准经济中巨大的转移人口存量,迁移成本消除使非农部门获得20.4%的产值增长。同时,由于农业劳动力部分流失且农业生产要素无法在扭曲的要素市场上有效流动,农业部门产值减少9.8%,粮食安全可能面临挑战。

最后,当同时实现农业要素合理配置和劳动力市场一体化(推拉结合)时,各部门的效率与产出实现不同程度的提升,全职农民占比下降到5.8%,全职从事农村非农与城市非农的劳动力占比分别提高1.4%和12.0%。在上述多种因素的共同作用下,农业和非农部门的劳动生产率分别提高110.8%和12.1%。在农业与非农劳动生产率向上收敛的同时,整体经济获得19.0%的增长。推拉结合兼顾粮食安全与经济增长并实现量质提升,符合高质量发展的内在要求,也凸显了政策组合对于经济协调增长的重要作用。

本文的模型具有三个突出的优势。第一,相比于简约式模型(reduced form model),结构式模型(structural model)的分析策略不依赖于当前政策,可以直观评价两项较难通过简约式模型进行因果推断的发展战略对就业结构和经济增长的潜在影响。第二,多部门模型可以探究一项单独的改进如何对多部门产生影响,厘清运行机制的同时,有效避免“就农业谈农业”或“就非农谈非农”的倾向。第三,基于国情构建允许兼业的三部门模型,刻画劳动力的职业选择与理性决策,以现实劳动力就业模式为依据建模,达到学理性和现实性的统一,也为自主知识体系建设做出贡献。

一方面,本文关注资源配置,尤其是农业要素配置。Restuccia & Rogerson(2008)和Hsieh & Klenow(2009)提出了资源配置领域的重要分析框架。袁志刚和解栋栋(2011)、盖庆恩等(2013)和刘柏惠等(2019)在制造业扭曲和劳动力扭曲等不同领域对这一框架进行了拓展。就农业而言,朱喜等(2011)计算了中国农业要素配置情况,Chen(2022)发现如果可以完善土地产权,农业生产效率将得到大幅改善。Adamopolos et al.(2022)研究了农业要素错配对中国农业生产率与整体经济的影响。盖庆恩等(2023)讨论了土地流转带来的配置效率提升对农业生产率的影响。

另一方面,本文与劳动力市场的分割和制度成本相关。已有文献主要关注城市内不同户籍、所有制、行业和就业形式(邢春冰和邱康权,2024)的劳动力市场分割。也有文献关注农村劳动力在部门间由于迁移成本导致的市场分割。Zhao(1999a)发现由于户籍等因素的限制,部分高素质劳动力仍愿意选择收入相对较低的农村非农部门,指明了迁移成本的存在。Ngai et al.(2019)和Adamo‐poulos et al.(2024)认为中国早期的土地政策会增加农业劳动力转移时的“失地风险”。户籍政策会导致转移劳动力面临工资与福利歧视,比如子女入学或暂住费等问题(Zhao,1999b)。Gai et al.(2021)认为农村不完善的养老制度会增加青年劳动力的赡养负担,增加迁移成本。

然而,鲜有研究将农业要素的错配和不完备市场的迁移成本纳入同一个结构式模型。本文通过定量方式测算农业要素合理配置与劳动力市场一体化如何影响劳动力转移,进而影响就业结构与效率产出,构建了推动经济高质量发展的框架。本文可能的贡献有两点:第一,在模型构建方面,将多部门纳入统一分析框架,结合中国国情,将经典的两部门扩展为“农业—农村非农—城市非农”三部门,并允许兼业活动,丰富了职业选择的构建方式,符合中国转型阶段的现状。第二,在分析思路上,将农业要素合理配置、劳动力市场一体化以及各部门的就业结构、效率和产出变化置于统一框架内,深入剖析劳动力的职业选择,明晰了两项改进策略对各项经济指标的影响渠道,为进一步推进高质量发展提供参考。

二、模型构建

本文讨论农业生产要素合理配置和劳动力市场一体化分别对劳动力转移、各部门生产效率、整体经济,以及二者的联合影响。为此,需要建立一个可以刻画农业生产要素配置效率、劳动力报酬与职业选择的多部门模型。下文将详细阐述模型的构建过程。

(一)效用函数与偏好

假设家庭通过消费农产品与非农产品获得效用,家庭效用函数符合非位似形式:

![]()

其中,cai与cni代表家庭农产品与非农产品的消费。ω代表农产品相对偏好, 代表生存需要的最低农产品数量。模型设定需满足cai>

代表生存需要的最低农产品数量。模型设定需满足cai> >0。当收入较低时,消费会不成比例的偏向农产品。由于aˉ存在,当农业生产效率较低时,为满足农产品需求,许多在农业没有绝对优势的劳动力仍集中在农业部门并使用部分生产要素,导致农业生产率差异与要素扭曲扩大。这与龚斌磊(2022)发现的中国农业生产率区域间无法收敛的结论一致。在成熟经济体中,农业劳动力数量锐减且生产要素充沛,利用足量生产要素,高效农民群体可生产足够农产品,此时劳动力完全根据自身的绝对能力进行职业选择,农业与非农部门内部以及两部门间的生产率差异逐渐收敛。

>0。当收入较低时,消费会不成比例的偏向农产品。由于aˉ存在,当农业生产效率较低时,为满足农产品需求,许多在农业没有绝对优势的劳动力仍集中在农业部门并使用部分生产要素,导致农业生产率差异与要素扭曲扩大。这与龚斌磊(2022)发现的中国农业生产率区域间无法收敛的结论一致。在成熟经济体中,农业劳动力数量锐减且生产要素充沛,利用足量生产要素,高效农民群体可生产足够农产品,此时劳动力完全根据自身的绝对能力进行职业选择,农业与非农部门内部以及两部门间的生产率差异逐渐收敛。

(二)生产函数

农业生产函数:农业部门遵循柯布—道格拉斯生产函数,农业生产由生产能力、土地、资本和劳动要素决定。遵循规模报酬递减规律:

![]()

其中,yai是农户i的农业真实产出(增加值),sai是农户的农业生产能力,li与ki分别代表土地与资本投入,投入产出均通过单位劳动进行标准化。Aa是农业部门生产率。α控制土地相对于资本的重要性,控制农业规模报酬。由于样本时间在2017—2021年,农业要素市场经过多轮改革已日趋完善(Chari et al.,2021)。因此,本文不对要素禀赋添加过多假设。

非农生产函数:对于非农部门,遵循盖庆恩等(2013)和Lagakos&Waugh(2013),假设非农部门生产函数由投入的有效劳动决定:

![]()

其中,Yn是n部门的非农产出,An是n部门的生产率,Zn是n部门的有效劳动数量,假设劳动力有1单位劳动,此时Zn=∫i∈nsnid i,n∈(r,u),其中sni是个体i的非农劳动能力。考虑到农村非农部门吸收了三成以上的农村地区就业,本文从劳动力就业实际出发,将传统设定中的非农部门拆解为农村非农部门与城市非农部门,分别用r和u表示。将农业部门产品价格标准化为1,考虑到中国乡镇企业与城市企业存在明显差异,本文将农村和城市非农部门的相对价格分别设为pr与pu。

(三)农业劳动力收入与职业选择

本文存在三个部门,且允许农业劳动力在农业与非农部门之间兼业。农业劳动力是指原本从事农业但可以通过转移参与非农工作的劳动力群体。对于该群体(下文简称农民),共存在五种职业选择,分别是全职农民、农业—农村非农兼业、农业—城市非农兼业、全职农村非农及全职城市非农。非农业劳动力包括农村非农劳动力和城市非农劳动力,他们只在自身的劳动部门工作,不存在转移和职业选择问题。简单设定农村非农与城市非农劳动力占比为Nr与Nu。本节主要关注农业劳动力的收入与职业选择。

首先,定义全职农民的劳动力收入为:

![]()

其中,τi是农民面临的由生产要素错配造成的障碍,该障碍τi越大,农业生产规模在生产要素错配情况下与最优投入产出规模的差距越大,导致参与农业生产获得的劳均报酬越少。公式的核心在于假设障碍是异质性的,该假设可以详细定义个人面临的扭曲特征,进而理解农业的要素配置障碍如何影响农业生产与职业选择。

农民也可以全职参加非农劳动,但面临由人力资本差异、户籍制度、市场分割等因素(袁志刚和解栋栋,2011)造成的报酬差异,定义参与全职非农劳动的农村劳动力收入为:

![]()

其中,ηn代表农业部门与农村非农、城市非农部门之间的劳动报酬差异,并且0<ηn<1。ηn由两部分组成,即ηn=ηnh+ηno,其中ηnh是人力资本差异,ηno是制度因素造成的不完备劳动力市场中的迁移成本。进行上述区分是因为人力资本因素在短期内很难调整(Herrendorf&Schoellman,2015),劳动力素质差异需要大量时间与教育投入才能收敛(姚先国和张海峰,2008),而迁移成本是本文关注并在反事实分析中着重探讨的部分。

除选择特定行业进行全职工作外,根据中国农民的就业现状,有45%左右的农民参与兼业劳动,因此本文允许农民在农业与两个非农部门之间进行兼业。定义兼业农民的收入为:

![]()

其中,mn是参与不同非农部门付出的固定成本,如兼业劳动力在进行部门转换时付出的时间成本等,数据中兼业非农劳动力的总就业时间显著低于全职非农劳动力的现象证实了这一点。本文允许mn在两个非农部门的取值不同,即对于同一个农民而言,在不同非农部门兼业需要付出不同成本。ti是兼业农民在农业部门的工作时间,ν衡量兼业劳动力在农业部门工作的劳动力报酬规模递减程度,对应现实中兼业劳动力在从事农业劳动时需要重新掌握最新农业生产信息或劳动相对不熟练等情况,用于捕捉数据中兼业劳动力的农业劳动生产率低于处于同一工作时间下全职农业劳动力的现象。

基于此,得到农民在五种职业选择下可能的收入组合:

![]()

在理性决策下,农民根据收入最大化原则进行职业选择。

根据上述定义,劳动力的职业选择受多种因素影响,包括部门生产能力{Aa,Ar,Au},流动障碍{ηr,ηu},价格{pr,pu},兼业劳动供给{mr,mu,ν}等。这些因素影响但不决定劳动力的职业选择与收入。劳动力的异质性选择行为由自身在不同行业特有的能力与扭曲组合决定,它们分别是农业生产能力sai,农村非农生产能力sri,城市非农生产能力sui,以及农业生产面临的生产要素障碍τi。兼业劳动力在农业部门的劳动时间ti也是异质性选择的决定因素之一。通过一阶条件发现,劳动时间的选择由劳动力在不同部门间的相对收入决定,这符合理性劳动力在时间分配上的选择。

(四)能力与农业要素配置

遵循Restuccia&Rogerson(2008)和Hsieh&Klenow(2009),设定农业生产要素错配程度、障碍造成的损失与要素边际报酬(TFPR)间的关系为

![]() 其中

其中![]()

劳动力的能力与错配假定为[sai,sri,sui,φi]。劳动力在不同部门的能力存在差异,这是Roy模型的核心假设,也是劳动力异质性职业选择的关键(盖庆恩等,2023)。不同的非农能力设定具有现实意义,如果sri和sui分布相同,农民在进行非农职业选择时会全部前往某一个非农部门,与数据不符。此外,由于能力与多种因素相关,不同非农部门能力不同的设定更符合现实。

劳动力的能力与错配假定为[sai,sri,sui,φi]。劳动力在不同部门的能力存在差异,这是Roy模型的核心假设,也是劳动力异质性职业选择的关键(盖庆恩等,2023)。不同的非农能力设定具有现实意义,如果sri和sui分布相同,农民在进行非农职业选择时会全部前往某一个非农部门,与数据不符。此外,由于能力与多种因素相关,不同非农部门能力不同的设定更符合现实。

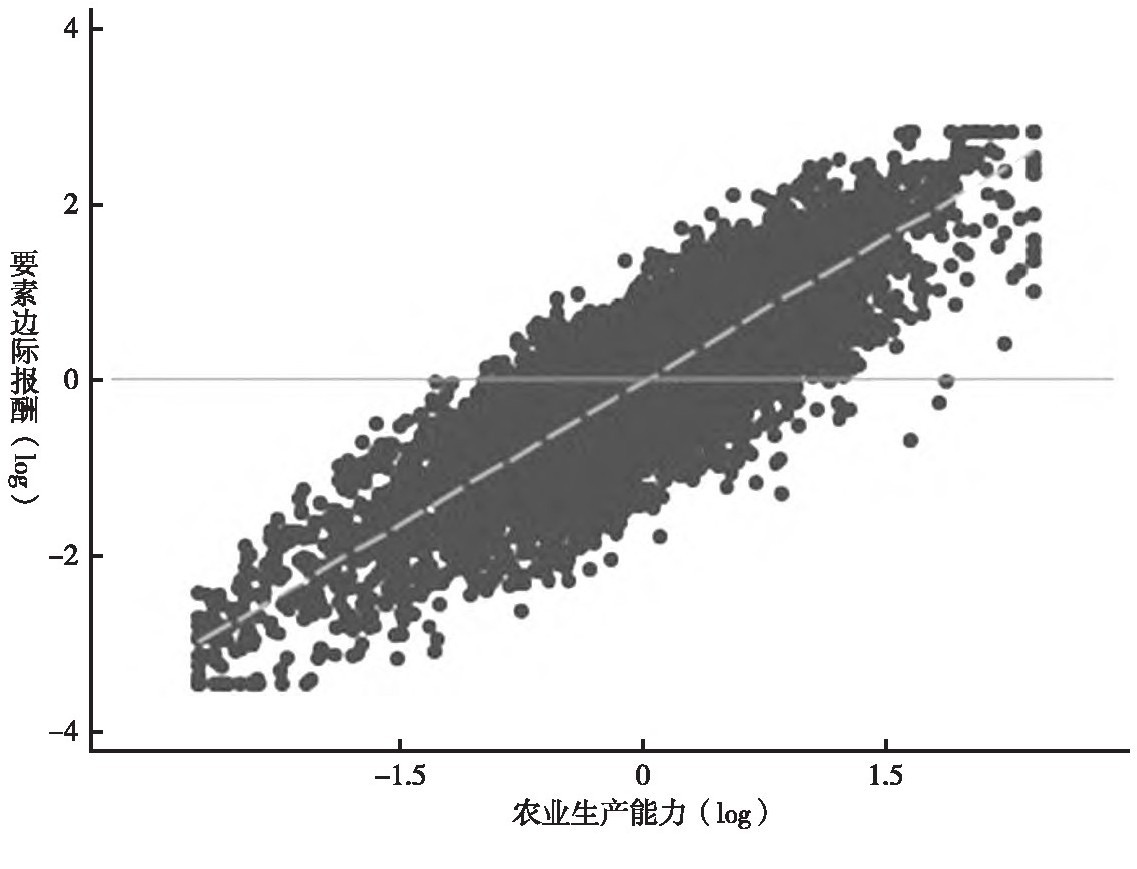

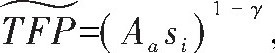

在完成对能力与扭曲的定义后,继续探究两者的相关关系。首先,在不存在扭曲的情况下,农业生产能力(TFP)强的农户应掌握更多的生产要素,反之亦然,这趋近于完全竞争市场并使要素边际报酬(TFPR)趋近于1(对数形式下则趋近0),即生产能力与要素边际报酬应不相关。相反地,如果要素扭曲比较严重,高效农户无法获得足量的生产要素,他们的要素边际报酬将大于1,低效农户则小于1。图1表明,在数据中,生产能力和要素边际报酬存在明显的正相关关系。这与中国的农业要素错配(Adamopoulos et al.,2022)和其他部门要素错配(刘柏惠等,2019)的结论一致,同时还表明,生产能力越强的农户面临的要素扭曲越严重。

图1 农业生产能力(TFP)与要素边际报酬(TFPR)的关系

注:农业生产能力为农户的全要素生产率,计算公式为:TFP=(Aasai)1-γ。TFPR为农业要素的边际报酬,其计算公式为:TFPR=ya/lαk1-α。TFP与TFPR的计算过程均已剔除了地形、降水等临时冲击的影响以及时间固定效应、村庄固定效应和残差项的潜在影响,代表农户的真实效率与要素边际产出。为了图形美观,TFP与TFPR均进行了2%的截尾处理。

设定农业能力sai与非农能力sri、sui间也存在相关关系。如果相关性为正,则在劳动力群体中,农业生产能力强的劳动力也是非农部门报酬高的群体,当农业生产要素合理配置后,生产能力较强的农民仍会留在农业,而能力较弱的农民则会进入非农部门,这可能会降低非农部门的整体劳动效率。假设生产能力及扭曲符合以[μa,μr,μu,μφ]为均值的联合正态分布。

三、模型求解与均衡竞争

(一)效用最大化

劳动力通过消费农产品cai与非农产品cni实现效用最大化,同时受到收入约束,假设Ii=max (Profilei)为收入最大化情况下的收入,劳动力面临的预算约束为cai+pn×cni=Ii。在给定预算约束,通过一阶求导,可以得到效用最大化情况下,个体的农产品与非农产品的消费量分别为:

(二)利润最大化

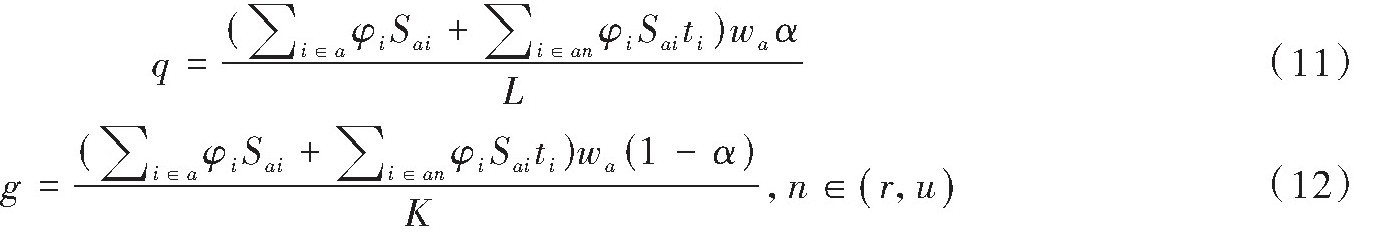

非农部门只投入劳动要素,根据一阶条件,可以得到wn=Anpn,n∈(r,u)。农民在生产过程中通过调整投入产出实现利润最大化,给定农业生产收入为Iai=(1-τi)yai=φi1-γyai,农业的利润最大化问题为max{πi=φi1-γyai-gki-qli}。其中(g,q)分别代表资本与土地的价格。基于此,可计算出农民在实现农业利润最大化时的土地投入、资本投入和产出。如定义

可将土地、资本与产出分别定义为:

可将土地、资本与产出分别定义为:

![]()

通过公式转换,可以得到土地与资本的价格分别为:

其中,L为农村土地资源总量,K为农业部门资本产出比。

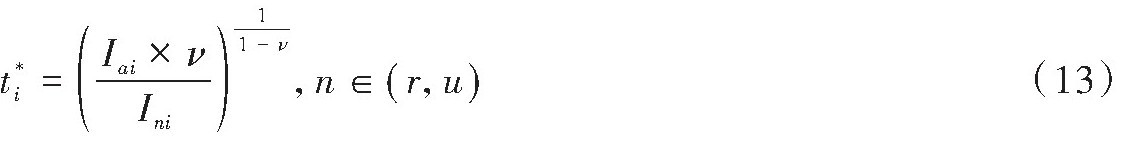

在多部门且允许兼业的设定下,农民需要面临的另一个决策是兼业时间ti的选择。给定非农部门兼业的时间损失(mr,mu),给定农民在农业与两个非农部门的收入(Iai,Iri,Iui)以及兼业劳动报酬规模递减程度ν的情况下,兼业农民需要调整农业劳动时间ti实现收入最大化。通过最大化条件,可得兼业农民最优农业劳动投入时间ti*为:

这表明兼业农户的时间分配取决于其农业和非农报酬获取能力,这与一般经济直觉相符。

(三)均衡竞争与市场出清

在上述经济体中,给定劳动力的农产品与非农产品消费{cai,cni},农业部门的投入产出{li,ki,yai},要素与农产品价格{g,q,pr,pu},农村劳动力职业选择Oi,在农业与非农部门之间兼业面临的时间成本与劳动力报酬调整{mr,mu,ν},非农部门的产出与劳动力数量{yn,Nn,n∈(r,u)},以及劳动力的能力和错配{sai,sri,sui,φi},需要满足:

(1)在预算约束下,劳动力通过农产品与非农产品的消费达到效用最大化;

(2)在给定能力与错配情况下,农业部门劳动力通过调整投入产出达到利润最大化;

(3)在给定工资与相对能力情况下,非农部门劳动力达到利润最大化;

(4)给定农业与非农部门收入及兼业面临的时间成本与劳动力报酬调整的情况下,农村劳动力实现收入最大化;

(5)资本、土地、农产品与非农产品市场出清。

四、数据来源与参数估计

(一)数据来源

本文使用全国农村固定观察点数据。全国农村固定观察点1984年经中央书记处批准建立,从1986年持续观测至今,其观察样本涵盖了全国除港澳台外的31个省、自治区和直辖市,每年调查农户2万户左右,是当前中国农村最大的家户跟踪式调查。全国农村固定观察点的调查内容包括村庄发展、农户家庭农业生产、收入、就业等方面,满足数据分析需要。本文主要关注在劳动力转移趋于停滞的情况下,“推力”与“拉力”会如何继续推进劳动力转移,因此使用课题组能获得的最近五年数据(2017—2021年)作为基准。该时期是党的十九大乡村振兴提出并取得重要进展的五年,使用该数据探索两项改进的可能影响具有重要的现实与政策意义。

固定观察点数据记录了农村家庭成员的劳动地点与时间,本文将家庭分成全职农业家庭,农业—农村非农兼业家庭,农业—城市非农兼业家庭,全职从事农村非农家庭与全职从事城市非农家庭五种类型,并将劳动与农业生产信息结合以支持模型需要。

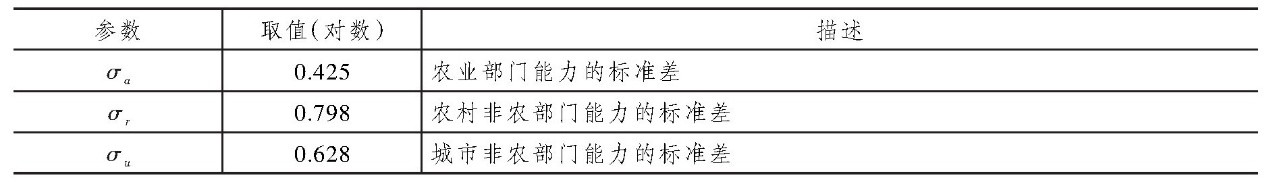

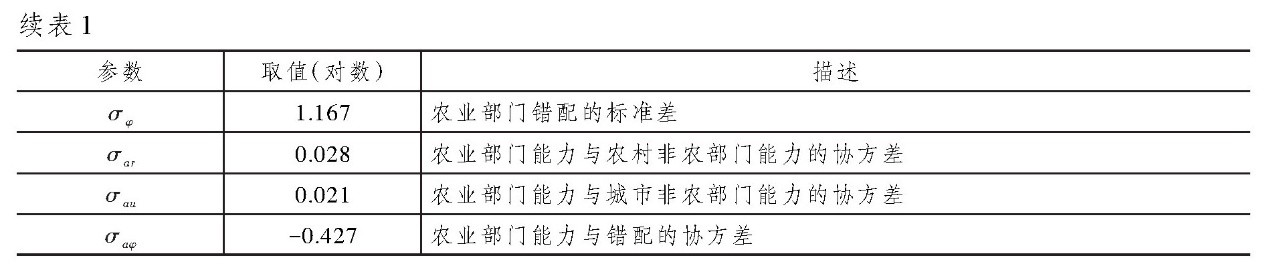

(二)参数估计

本文有27个设定参数,其中7个参数描述劳动力能力与错配{σa,σr,σu,σφ,σar,σau,σaφ},3个参数表示不同部门的生产率{Aa,Ar,Au},3个参数表示不同部门的价格{pa,pr,pu},2个参数刻画农业生产函数{α,γ},4个参数表示流动障碍{ηrh,ηro,ηuh,ηuo},3个参数刻画兼业劳动供给{mr,mu,ν},2个参数设定消费偏好{ ,ω},2个参数表示农村非农与城市非农劳动力分布{Nr,Nu}以及1个参数K设定农业部门的资本—产出比。本文分两步估计这些参数,第一步衡量劳动力能力与扭曲分布,得到生产效率的方差协方差矩阵。第二步,在此基础上,继续估计其他参数。

,ω},2个参数表示农村非农与城市非农劳动力分布{Nr,Nu}以及1个参数K设定农业部门的资本—产出比。本文分两步估计这些参数,第一步衡量劳动力能力与扭曲分布,得到生产效率的方差协方差矩阵。第二步,在此基础上,继续估计其他参数。

与Adampoulos et al.(2022)和Lagakos&Waugh(2013)类似,本文设定农业和非农部门的能力分布分别对应农业部门的全要素生产率分布与非农部门的工资分布,农业扭曲的分布与农业要素的边际报酬分布相关。为了得到效率与扭曲分布,需要剔除其他因素的冲击和测量误差等干扰因素。假设在观测数据中,农业生产函数符合以下形式:

![]()

其中, 是观测到的种植业增加值,kit与lit分别是观测到的资本和土地存量。sai是农户的固定生产能力,不随时间改变。ζct与qct是县域降水与土地质量,α与γ是要素弹性。排除临时冲击(除投入和技术外其他影响农业生产的因素)后,农业生产函数设定如下:

是观测到的种植业增加值,kit与lit分别是观测到的资本和土地存量。sai是农户的固定生产能力,不随时间改变。ζct与qct是县域降水与土地质量,α与γ是要素弹性。排除临时冲击(除投入和技术外其他影响农业生产的因素)后,农业生产函数设定如下:

![]()

这意味着, 由时间固定效应μtTFP、村庄固定效应μvTFP、农户真实的农业生产效率ζiTFP和测量误差eivtTFP构成,公式如下:

由时间固定效应μtTFP、村庄固定效应μvTFP、农户真实的农业生产效率ζiTFP和测量误差eivtTFP构成,公式如下:

![]()

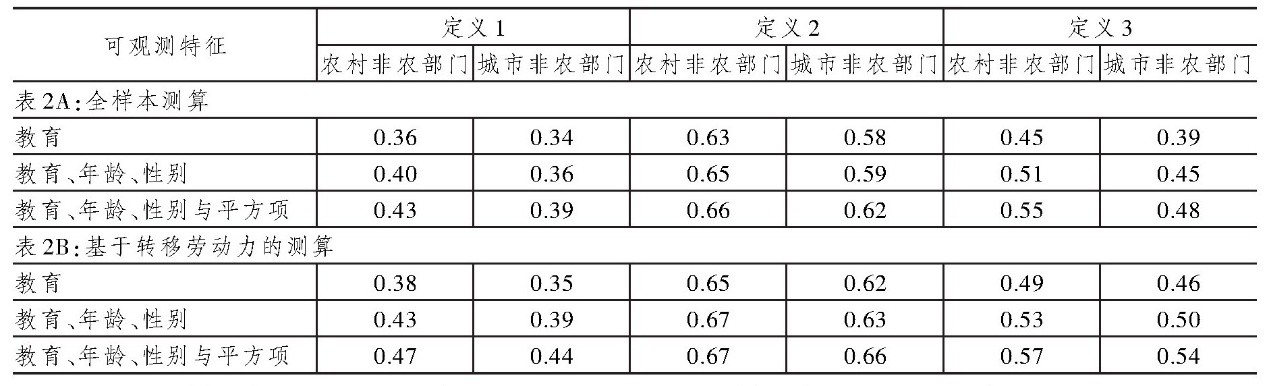

本文设定ζiTFP为农户的农业生产能力。通过类似的计算,可以得到排除了多种潜在影响的农业生产能力、农户面临的扭曲以及劳动力的非农部门能力。在计算非农部门能力时,根据生产函数将被解释变量更改为工资,并控制不同层面的固定效应。该处理方式与测算中国劳动力部门能力的主流文献一致(Adamopoulos et al.,2022)。农业生产的投入产出与非农收入都根据劳动投入进行标准化。具体分布情况如表1所示,农户能力与扭曲之间呈负相关,效率越高的农户面临的扭曲越严重,这与第三部分的判断相符。

表1 生产能力与要素配置分布

在测量配置效率过程中,最重要的干扰因素是测量误差(Bils et al.,2021),其会影响参数取值及对现实的刻画。本文可能的误差来自县级降水与土地质量对农户产出的解释力度弱。附录3从数据构成和计量结果上对测量误差进行了讨论,发现其并不会导致结果出现明显偏误。

本文将土地的收入份额设定为0.36,这与盖庆恩等(2017,2023)相同。劳动的收入份额设定为0.46,这与Adamopoulos et al.(2022)和Chen et al.(2023)相同,这意味着α为0.67,γ为0.54。

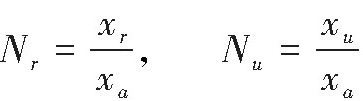

同时,使用工资差异定义部门间的迁移成本。在数据中,农业部门的利润均值为0.35,农村与城市非农的收入均值分别为1.05和1.25,因此总报酬差异参数ηr和ηu分别为0.67和0.72。将农村劳动力在不同部门间的报酬差异分为两部分,即可以观测到的人力资本差异{ηrh,ηuh}和由制度因素、市场分割等造成的迁移成本{ηro,ηuo}。与Alvarez(2020)类似,构建如下方程:

![]()

其中,wi是劳动力i在农业部门的劳均利润或非农部门的劳均工资;Sectori是部门选择;Xi是一组可观测的人力资本变量,包括受教育年限、年龄与性别;Xi2是教育年限与年龄的平方项。一般而言,工作经验的定义为年龄减教育年限再减6,因此经验因素已被纳入分析中,εi是残差项。

遵循Alvarez(2020),估计思路如下:在基准结果中,不加入任何人力资本变量,直接通过部门对工资回归,得到不同部门间劳动力收入的原始差异;逐步加入教育、年龄、性别以及平方项等人力资本代理变量,观察部门变量对工资解释能力的变化;比较部门间原始报酬差异与控制了人力资本因素后的报酬差异,将二者之间的差异解释为人力资本因素对报酬的解释力。上述方法的一个问题是除了可观测的人力资本因素外,可能还存在无法观测但同时与制度障碍无关的人力资本因素无法被捕捉。近期文献提出了一种通过面板数据的特征,基于部门间进行过转移的劳动力样本对部门间报酬差异进行测算的思路(Herrendorf & Schoellamn,2018;Hamory et al.,2021)。与全样本相比,转移劳动力之间具有更相似的不可观察特征。

估计结果如表2。本文将表2B中的定义3作为基准。与主要文献相比,Gollin et al.(2014)比较了1996—2010年151个国家农业部门与非农部门的报酬差异,发现人力资本因素可以解释其中的一半,Alvarez(2020)发现2013年的巴西这一数字为45%,且有随时间增长的趋势。由此可见,本文的估计处于合理范围内。基于此,得到部门间报酬差异的参数。

表2 劳动力报酬差异中人力资本可解释的部分的估计

注:定义1指将任何参与农业劳动的农村劳动力定义为农民,定义2指将任何参与非农劳动的农村劳动力定义为非农劳动力,定义3根据劳动力主要就业部门(在某一部门就业时间是否超过50%)定义劳动力类型。

与颜色等(2018)、盖庆恩等(2023)类似,通过国家统计局各部门的增加值与就业人数设定部门生产率{Aa,Ar,Au}。基于2017—2021年的平均值,乡村地区劳动力占比为40.1%,其中农村非农部门占乡村地区劳动力的比例为38.3%,得到农村非农部门劳动力占比是15.4%,农业劳动力占比是24.7%,城市非农部门劳动力占比为59.9%。就增加值而言,由于各类统计数据不会单独统计农村非农部门的产出,但支出法计算的GDP会统计城市地区与农村地区的总消费。假设两者间的比例等于增加值的比例,即农村地区总产值为21.4%,城市地区总产值为78.6%。通过确定农业部门增加值占比为7.4%,可以得到农村非农部门增加值占比为14.0%。在将农业部门生产率Aa标准化为1的情况下,农村非农部门与城市非农部门的生产率Ar和Au分别为3.03和4.37。

通过数据中的农村劳动力在五种就业选择中的就业情况确定四个参数,分别是兼业的成本{mr,mu}和部门相对价格{pr,pu}。参考Adamopoulos et al.(2024),本文设定兼业农民的劳动规模报酬递减参数ν为0.49。在给定各部门工资水平、劳动力能力与扭曲以及农业部门就业人数占比后,基于劳动力的就业分布修正价格与兼业成本。

基于标准化的农业部门就业人数Na=1,可以确定农村非农部门与城市非农部门的劳动力分布{Nr,Nu}。根据国家统计局的数据,整体经济中,农业、农村非农与城市非农的劳动力就业占比{Sa,Sr,Su}为{0.247,0.154,0.599}。微观数据中,农村劳动力参与农业,全职农村非农与全职城市非农的就业占比{Sav,Srv,Suv}为{0.621,0.156,0.223}。假设居住在农村地区的劳动力数量为xa,居住在乡县地区并从事农村非农工作的劳动力数量为xr,居住在城市地区并从事城市非农部门的劳动力数量为xu,可以得到:

![]()

进而得到:

数据观察到参与农业生产农民的资本产出比为0.5,因此设定参数K为0.5。

最后设定效用函数的参数。ω代表消费者对产品的相对偏好,当经济发展程度足够高时,ω收敛于农业劳动力占比。本文遵循盖庆恩等(2013,2017),将ω设定为0.03。 反映生存所需的最低农产品数量,在给定收入、产出与ω参数后,农产品市场出清时其估计值为:

反映生存所需的最低农产品数量,在给定收入、产出与ω参数后,农产品市场出清时其估计值为:

![]()

五、定量分析

在模型基础上进行定量分析,一方面评估农业要素合理配置与劳动市场一体化对劳动力转移及其对各部门、整体经济的影响,另一方面进行反事实分析。设定以下三种情景。

情景一:只实现农业要素合理配置。假设农业部门中,要素错配不再与农户的能力相关,且农户均获得了与自身能力相匹配的要素数量。此时,农业生产要素的边际报酬在不同农户间相似(剩余部分由农户能力无法解释的错配造成)。

情景二:只实现劳动力市场一体化。假设完全消除农业部门劳动力转移到农村非农部门或城市非农部门的迁移成本,部门间劳动要素流动畅通。除了人力资本因素导致的收入差距无法消除外,其他由制度障碍、市场分割等造成的相对报酬差异为零。

情景三:同时实现农业要素合理配置和劳动力市场一体化。

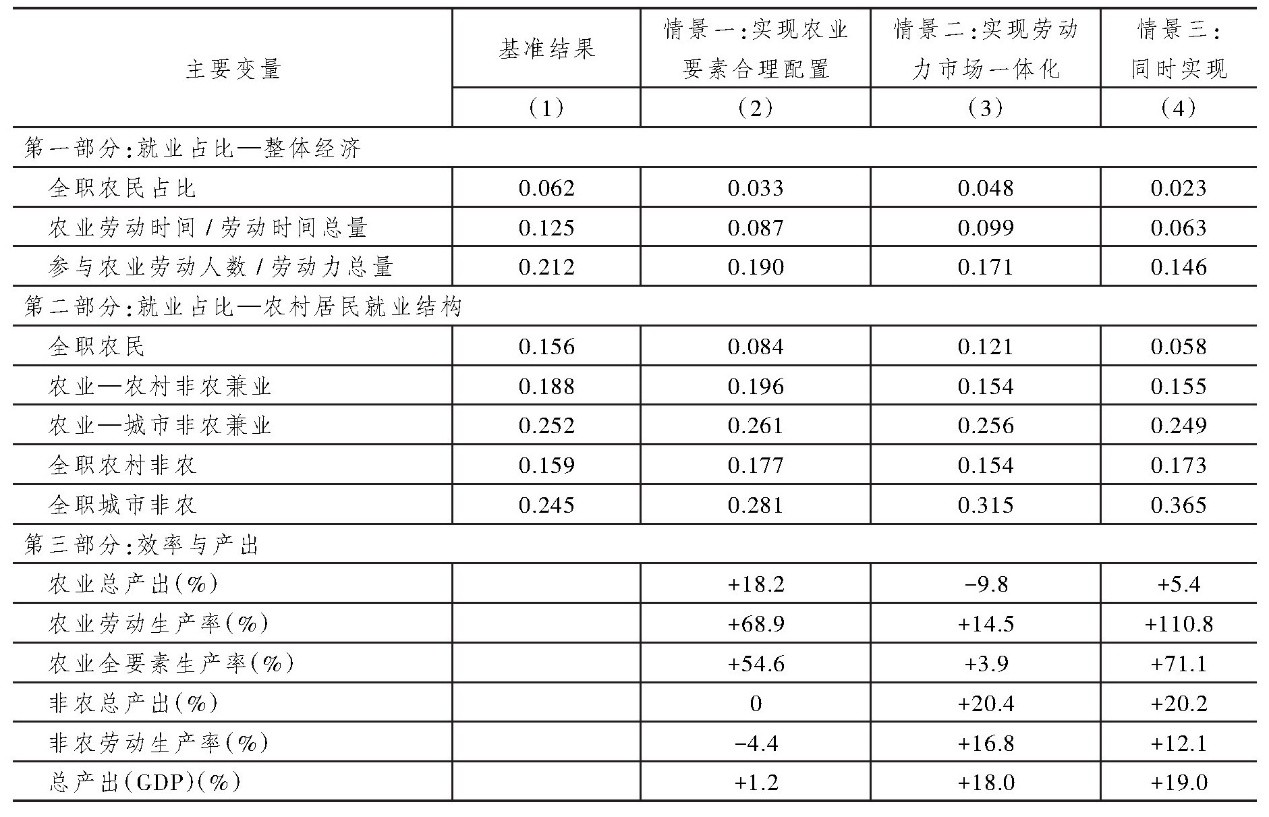

(一)情景一:实现农业要素合理配置

首先,消除与能力相关的错配。将新的错配定义为错配与能力回归后的残差,此时的错配不再对能力有解释力。之后,使用上文得到的参数对模型进行拟合使其满足出清条件。表3第列汇报了基准情况,第列汇报了情景一的反事实分析结果。第一部分结果表明,要素合理配置使得整体经济中全职农民的占比从6.2%下降到3.3%,农业部门中总劳动时间与参与农业的劳动力数量均有所下降。第二部分显示,农村内部的就业结构发生了较大变化,全职农民占比从15.6%下降到8.4%,兼业劳动力占比虽变化不大,但是他们在农业部门的劳动时间下降了约25%,全职从事农村非农与城市非农的劳动力占比分别提高了1.8和3.6个百分点。这表明农业部门“推力”在劳动要素合理配置上发挥了积极作用。

表3 农业要素合理配置与劳动力市场一体化对经济的影响

第三部分揭示了农业要素合理配置如何影响不同部门的效率与产出。就农业而言,要素合理配置有三条影响渠道。第一,错配减少使农民的农业生产能力不再受要素错配的影响,农民根据自身优势重新进行职业选择。基于图1得到的高效农民面临更严重错配的结论,错配减少会使在农业部门具有绝对优势的群体继续从事或回归农业。相应地,低效农民由于错配消除后相对报酬减少,倾向于退出农业。第二,随着相对低效农民的退出,大量生产要素得以重新配置。要素市场的松绑与高效农民的进入共同解释了要素合理配置后农业全要素生产率54.6%的提升。第三,农业劳动力与劳动时间的减少使劳均生产要素增加,加上全要素生产率提高,共同推动农业劳动生产率提升68.9%。在三方因素的共同作用下,即使农业劳动力数量下降,农业产值仍提高18.2%,实现了农业高质量发展。

在整体层面,要素合理配置使得部分农业劳动力进入非农部门,且兼业农户在非农部门的工作时长有所提高。就劳动时间而言,非农部门提高3.8%。总体而言,非农部门在整体经济中的劳动力占比有所提高。农业要素合理配置一方面导致部分高效劳动力在有充足要素的情况下返回农业,另一方面导致低效劳动力失去农业要素后进入非农部门。在两者的共同作用下,非农部门的劳动生产率下降4.4%。在非农部门劳动力增加与劳动生产率降低的作用下,非农部门的产出几乎不变。农业部门与非农部门产出的变动使得整体经济实现1.2%的增长。

(二)情景二:实现劳动力市场一体化

尽管农业要素合理配置可以在很大程度上促进农业产出与效率提升,并推动劳动力向非农部门转移,但对非农部门以及整体经济的增长贡献有限。且由于高效劳动力的部分转出与低效劳动力的转入,非农部门劳动生产率有所降低。这主要是因为农业劳动力在向农村或城市非农部门转移时仍面临着不完备劳动力市场等障碍带来的迁移成本。如果迁移成本持续存在,迁移人口可能在被“推出”农业部门的同时,陷入由于劳动力市场不完备导致的城市贫困。

基于此,本文进行反事实分析,即消除农业部门劳动力转移到非农部门的迁移成本,实现劳动力市场一体化。反事实分析去除了人力资本无法解释的劳动力报酬差异,包括劳动力市场分割、户籍制度、公共服务差异等多种因素造成的迁移成本。表3第列的结果表明,农村劳动力迁移成本的消除对整体就业结构有一定优化作用,减少了农业部门的劳动力与劳动时间投入,但整体影响有限。对于产出与效率而言,由于农业部门的扭曲仍然存在,迁移成本的消除无法有序促进劳动力进入非农部门工作以达到收入最大化。换言之,高效和低效农业劳动力无差别地离开农业,导致农业部门劳动生产率与全要素生产率虽受益于要素的重新配置,分别提高了14.5%和3.9%,但远低于情景一的提升幅度,且最终导致农业部门整体产出下降9.8%。

另一方面,非农部门获得大幅增长。迁移成本消除后,非农部门的劳动生产率与产出分别增长16.8%和20.4%,且在非农经济的主导下,整体经济实现18.0%的增长。为什么劳动力市场一体化可以取得如此显著的增长?在该反事实分析下,非农部门与整体经济的增长主要来自巨大的劳动力迁出存量。在基准结果中,80%以上的农村劳动力兼业或全职参与非农部门的工作,且农村劳动力占据了整体劳动力的40%,劳动力市场的整合提高了这些劳动力在非农部门的产出水平,促成了非农部门与整体经济的巨大增长。

然而,劳动力市场一体化带来的增长是有代价的。第一,由于农业部门的扭曲仍然存在,整体就业结构无法得到明显优化。第二,由于迁移成本的消除,部分农业劳动力改变职业选择,导致农业产出下降,粮食安全受到威胁,乡村衰落的可能性提高。第三,非农部门的增长是存量型的,不利于长期结构调整与未来增长。该反事实分析表明,劳动力市场的完善是驱动非农部门与整体经济增长的重要手段,是将非农部门务工的农村劳动力变为经济新增长点的关键。

(三)情景三:同时实现农业要素合理配置和劳动力市场一体化

基于上文的分析,一方面,实现农业要素合理配置会优化劳动力就业结构,促进生产要素向高效农户集中。此时,农业劳动生产率获得大幅提升,中国农业部门与非农部门的劳动生产率差异基本达到发达国家水平,整体经济优化。但由于能力排序,这一改进过程降低了非农部门的整体劳动生产率,劳动生产率向下收敛显然与高质量发展的内涵不符。此外,由于农村劳动力在向农村或城市非农部门转移时仍面临高额的迁移成本,这项改进对非农和整体经济的贡献有限。

另一方面,推动劳动力市场整合会极大提高非农部门与整体经济的增长,但由于农业部门的错配没有消除,整体的就业结构改变较小。非农部门与整体经济的增长主要来自非农部门工作的农村劳动力存量。此外,这项改进对农业生产有明显的负向作用,使得粮食安全受到威胁,乡村振兴难以为继。随着迁移成本的消除,部分劳动力被“拉力”吸引进入非农部门,农业生产要素得以进行有限规模的重新配置,但由于剩余农业劳动力效率的不可控,部门间的劳动生产率差异仍然存在。

如何在推动劳动生产率向上收敛的同时,避免陷入乡村衰落或转移人口城市贫困的发展困局?表3第列探究同时实现农业要素合理配置和劳动力市场一体化的联合影响。结果表明,当两项改革同时进行时,整体就业结构得到优化,整体经济中全职农民仅有2.3%,农业劳动时间占比与劳动人数占比则分别只有6.3%和14.6%。在“推力”与“拉力”的共同作用下,农村内部大量农民退出农业部门并进入城市非农部门。大量农业生产要素的释放使得农业要素配置效率更加合理,农业劳动生产率与农业全要素生产率分别提高110.8%和71.1%,两者的超额提高体现了两项改革同时进行的乘数效应。在效率大幅提升与劳动力大量退出的共同作用下,农业部门产值增加5.4%。同时,由于迁移成本的消除,非农部门与整体经济分别获得了20.2%和19.0%的巨大增长,农业与非农在协同增长中实现产业结构优化。

上述结果表明,单独执行某项改进政策,都会在利好某一部门的同时,损害其他部门的发展,导致“按下葫芦浮起瓢”。只有将两项改进政策结合,形成多政策的联合治理,才能在推动经济增长的同时,实现劳动生产率向上收敛与高质量发展,避免结构性失衡。

六、进一步分析:新型城镇化视角下的再评估

上述分析在回答不同反事实实验如何影响整体就业结构、各部门的产值与效率的同时,存在一个重要假设,即无论农业部门的劳动力向农村还是向城市非农部门转移,劳动力之间始终存在着固定的人力资本差异。由于本文的样本期为2017—2021年,且人力资本因素在短期内不会发生明显改变,因此在将其作为一个基准进行分析时,该假设并不会干扰结果的合理性。然而,从长期看,在共同富裕的背景下,以人为核心的新型城镇化战略的推进会使得公共服务的均等化和可得性提高,劳动力之间的人力资本会呈现收敛态势。基于此,本文结合新型城镇化不断推进的现状对模型进一步拓展,从相对动态的视角继续探究两项改进政策在新型城镇化战略推进的情况下如何改变各部门与整体经济的产出,同时探究政策的协同效果在新的发展条件下是否存在。

不同于西方传统的城市化,党的十八届三中全会指出中国应“推进以人为核心的城镇化,推动大中小城市和小城镇协调发展、产业和城镇融合发展,促进城镇化和新农村建设协调推进”。在新型城镇化推进的过程中,一方面,城市内部、城乡之间在教育、医疗和社会保障等多方面的差异逐步缩小;另一方面,居住证制度的全面推行以及居住证与户籍在公共服务获取上的差异逐步缩小,都会极大降低迁移成本。此外,新型城镇化推进背景下基础设施不断向乡镇地区延伸会进一步缩小劳动力间的人力资本差异;最后,中小型特色城镇的发展与就业服务体系的完善在提供更近非农岗位的同时,通过培训提供了人力资本提高的途径。《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》指出,“新型城镇化是现代化的必由之路,是最大的内需潜力所在,是经济发展的重要动力,也是一项重要的民生工程”。公共服务均等化为农业待转移劳动力提供了提高人力资本,获得非农工作机会的可能。这会提高劳动者素质,进一步夯实高质量发展的动力基础(黄祖辉,2018)。

基于此,本文假设新型城镇化推进会使式有如下拓展:

![]()

其中,pe为农业部门劳动力完全融入非农部门的概率,其余与基准模型一致。假设农业部门劳动力完全融入非农部门后,人力资本差异与非农部门劳动力逐渐收敛且无须受到迁移成本的影响,此时ηn等于零。该模型设定体现了以人为核心,涵盖教育、培训等人力资本层面和户籍制度、公共服务等劳动力市场层面的新型城镇化路线。pe=0即为基准模型,未来的改革目标在于不断提高pe值。分析过程可分为以下四步:首先,假定pe的不同取值,模拟城镇化概率。之后,对拟合参数取不同的值,使得在不同pe假定下,拓展模型可以模拟观测到的模拟目标;然后,比较拓展模型与基准模型结果的变化;最后,在不同结果的基础上,分别进行三个情景的反事实实验。

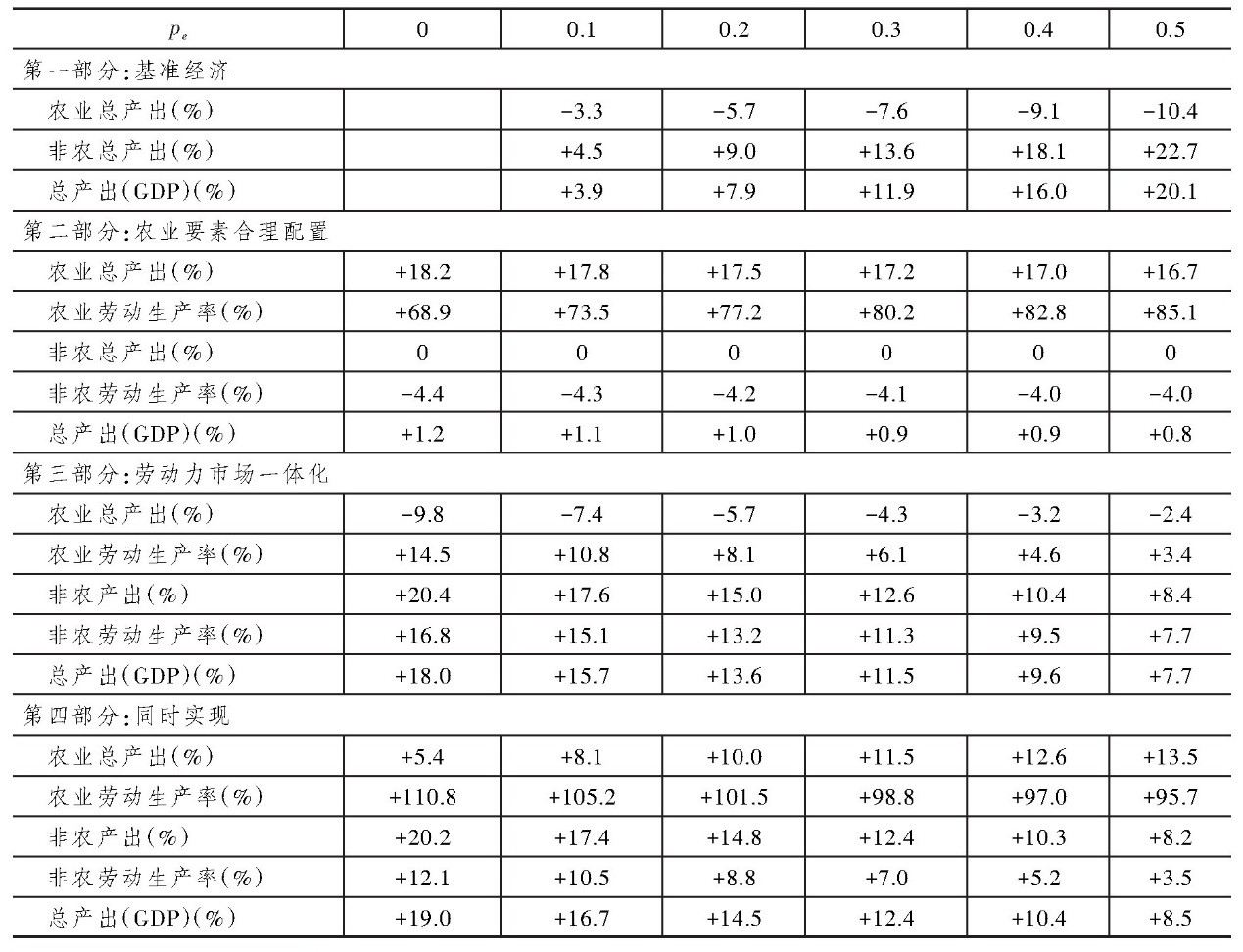

表4 新型城镇化背景下两项改进政策的影响

在新型城镇化不断推进的背景下,基准结果与三个反事实情景的变动如表4所示。首先,表4第一部分表明,新型城镇化的影响与劳动力市场一体化类似,是因为两者都是针对报酬差异进行的改进。区别在于前者以人为核心,强调劳动者素质的全面发展和劳动力市场的完善,后者则只针对制度障碍。随着新型城镇化推进,农村劳动力可以提高自身的人力资本且可以在三部门间根据比较优势自由转移,使得农村劳动力完全融入非农部门的概率为0.5时带来的整体经济增长(20.1%)就已经超过劳动力市场一体化的全部效果(18.0%)。这凸显了报酬差异中人力资本因素的重要性,同时展现了涵盖收入、教育、公共服务等多方面的新型城镇化战略的合理性。

表4第二部分表明,随着新型城镇化战略的推进,农业要素合理配置的重要性仍显著,其在农业劳动生产率增长和城乡劳动生产率收敛方面的功能仍然突出。第三部分表明,劳动力市场一体化带来的迁移成本降低对于整体经济的影响随着新型城镇化的推进而减小。可以预见的是,当基准经济中pe的值为1时,农业要素合理配置几乎解释该基准下全部的经济增长。此时,转移人口存量带来的增长动能已经耗尽,经济增长主要由要素合理配置带来的非农劳动力增量驱动。最后,即使在新型城镇化持续推进的将来,两项改进策略单独实施仍会导致部门间不均衡的发展路径(第二、三部分),这进一步强调了工农协调发展与经济高质量增长的实现需要政策的协同(第四部分)。

七、结论及政策建议

推进农业劳动力转移是促进农业与非农部门劳动生产率收敛、实现整体经济结构转型的重要手段。改革开放以来,大量劳动力的转移促成了中国的经济奇迹。但促进经济增长并非坦途,当前中国经济面临着农业劳动力数量仍然过多与新增转移人口基本停滞的结构性矛盾。本文将农业要素合理配置、劳动力市场一体化与经济高质量发展放入统一的分析框架,探究中国应如何进一步推动劳动力转移,在获取劳动力转移红利的同时避免乡村衰落和转移人口陷入城市贫困的发展难题。

研究结果表明:一方面,当实现农业要素合理配置时(情景一),整体就业结构得到优化,在不改变要素投入数量的情况下,农业劳动生产率、农业全要素生产率显著提高与农业产值显著增长。然而,由于能力排序问题,部分高效劳动力的退出与低效劳动力的进入导致非农部门的劳动生产率下降,非农经济增长缓慢。

另一方面,当实现劳动力市场一体化时(情景二),农业和农村非农、城市非农部门间的迁移成本消除,且由于非农部门内存在大量转移人口存量,改进政策会极大提升非农部门劳动生产率与产值,推动整体经济增长。但由于农业要素错配状态并未改变,农业劳动力无法有序进入非农部门,使农业劳动要素数量减少,农业产值减少,威胁粮食安全。

基于此,本文认为应实现多政策的综合治理,避免部门经济间“按下葫芦浮起瓢”,陷入结构性的发展矛盾。反事实情景三的模拟显示,同时推进农业要素合理配置和劳动力市场一体化可以产生政策协同效应、就业结构优化的同时,农业与非农部门的劳动生产率呈向上收敛态势。由此可以实现农业生产效率飞跃和非农经济扩张,满足经济提质增效和城乡协同发展的要求。

进一步,本文探讨了新型城镇化不断推进的背景下,两项改进如何影响各部门的产出与效率。研究发现,随着新型城镇化的推进,整体经济显著增长。以人为核心的新型城镇化战略强调收入、教育、公共服务等多方面均等化,凸显了劳动力人力资本差异收敛的重要性。在新型城镇化战略不断推进的未来,本文的主要结论仍然适用,验证了两项改进策略协同推进的必要性。

本研究为推动劳动力部门转移促进经济协调增长提供了三点政策启示:第一,完善农业富余劳动力转移政策和技能匹配政策。通过培训或提供合适就业岗位等方式,着力提高转移劳动力的人力资本和就业匹配质量。本研究表明,仅优化农业要素配置虽可大幅提高农业产出和生产率,但部分效率较低的农民失去生产要素后流向非农部门,拉低了非农部门的劳动生产率。劳动力技能不足导致非农部门效率下滑,不利于经济协调增长。具体建议如下:一是大力开展转移劳动力的职业技能培训,提高其非农就业能力;二是健全城乡一体的就业服务体系,提供就业信息和职业指导,促进人岗精准匹配;三是支持乡村产业发展,如培育乡镇企业和农村服务业,拓宽就近就业渠道,使转移劳动力逐步在适合岗位上发挥作用,减少对非农部门效率的冲击,同时避免因为非农岗位缺失导致的转移人口陷入贫困或对劳动力和农业要素市场的进一步扭曲。

第二,兼顾劳动力持续转移、农业制度建设和基础设施建设。促进劳动力市场一体化的同时,需要深化农业要素市场化改革,推进农业支持政策,保障粮食生产安全和农业可持续发展。本研究表明,劳动力迁移成本的消除虽会使非农部门产出大幅提高,但由于农业仍然存在扭曲,农业要素市场的不完善和劳动要素的流出导致农业总产出下降,威胁粮食安全。基于此,具体政策建议如下:一是在持续推动劳动力转移的同时,同步加快农业要素市场化改革。二是强化农业支持与粮食安全保障机制。推进高标准农田建设、种业强国等基础性工程。在劳动力持续流出的情况下,以基础设施建设和科技投入提高其他生产要素质量,做到“藏粮于地、藏粮于技”。

第三,政策设计与评估不应“就农业谈农业”或者“就非农谈非农”,应该统筹兼顾,实现工农城乡协调发展。本文的研究表明,单一领域的改进在对本部门产生巨大增益的同时,经常会给其他部门造成负面影响,出现“跷跷板”现象。只有将推拉结合,才能实现各部门的量质齐升。具体政策建议如下:一是统筹城乡发展战略,使农业现代化政策与劳动力转移政策相协调;二是加强跨部门政策协调,推动联合政策设计,达成多方政策的同频共振;三是合理把握改革节奏,比如,依据非农部门的吸纳能力适时调整农业劳动力转移力度,确保农业劳动力退出与非农就业岗位及社会保障配套互相协调。加强布局前瞻性,预留一定的政策设计弹性与时间弹性。

本文通过构建多部门一般均衡模型,定量分析了农业要素合理配置与劳动力市场一体化对劳动力转移、农业与非农部门的效率和产出的影响,并基于新型城镇化不断推进的背景进行了再评估。通过逻辑推理与定量分析,强调将不同政策置于多部门框架下进行分析的必要性,证明了农业现代化与城乡协同发展对于整体经济高质量发展的重要性。未来的拓展可能有两个方向。第一,由于劳动力转移是长期过程,可以基于长期调查数据,从发展脉络上探究劳动力的决策过程,加深对于劳动力行为的认知。第二,基于多期动态视角研究劳动力的决策行为,对劳动力的效用函数进行更细致刻画,更深刻地理解劳动力的选择行为和农业转移人口趋于停滞的发展现状。