作者简介:宋道雷,复旦大学马克思主义学院讲师、博士,复旦大学当代中国研究中心研究员。

文献来源:《南京社会科学》2017年第2期。

摘要:阶级是影响国家治理的重要社会性与政治性要素。阶级在当下中国的城市化进程中崭露头角,阶级地域化成为与城市规划紧密关联的政治与社会现象。阶级地域化区别于职业分层的社会性、社会空间的形态性,而呈现出鲜明地将阶级与地域连接起来的行动性。规划的高层次性、住房价位的高攀升性、入住财产的高门槛性、知识水平的高学历性,使居住在毗邻社区的同质化阶级,能够利用跨社区公共议题微信群,组建跨社区联盟,实施跨社区的“过度维权”式集体行动。这对基层社会与国家治理产生巨大挑战。

关键词:阶级地域化;过度维权;跨社区公共议题;微信群;国家治理

一、引论

托克维尔说过:只有阶级才能占据历史。②这是托克维尔对法国极为精准的诊断。不仅法国如此,整个欧洲社会甚至美国社会,都是被无处不在的阶级统治着。懂得了这一点,就会明白为什么西方国家成为孕育阶级理论的温床,就会明白马克思和恩格斯为什么会做出这样的判断:到目前为止人类社会的历史,就是一部阶级斗争的历史。③不管后来的马克斯•韦伯等人如何煞费苦心地将革命主义的“阶级”概念改造为市场能力主义与文化智识主义的“阶层”概念,其立体性的社会分层这一结构至今未变,而且还有愈演愈烈之势。

中国存在不存在阶级?毛泽东与梁漱溟的争论,说明这个问题有点扑朔迷离。从历史的角度来说,科举制推行之前的中国的确存在阶级,但那个时候的阶级与马克思所说的阶级是不是一回事,还是有待于商榷的。④因为阶级这个概念不同于传统社会中的等级,它在资本主义社会、特别是在马克思等卓越思想家的笔下,被注入了无穷的革命能量。资本主义社会就是阶级社会这个命题,恐怕是没有人反对的。但在中国,情况可能不是这样。科举制推行之后的中国是皇帝与士人共天下的家产制官僚帝国形态,而当代中国在很长一段时期,是由一个个单位组合而成的平面社会。单位作为一个扩大了的家庭,直接切断了阶级的滋生与扩展。单位身份对阶级身份的替代,既是现代化的结果,又是传统的衍生。传统意义上的国家与家庭的关系与当代国家与单位的关系,几乎是可以等量齐观的。所以,当我们表达国家与社会的关系这一经典政治学命题的时候,千万不要忘记,在西方,国家与社会的关系就是国家与市民社会、阶级社会的关系;在中国,国家与社会的关系就是国家与由一个个家庭和扩大了的家庭组合而成的平面社会的关系。

但是,单位制解体之后的社会结构是怎样的呢?用笼统的“从单位到社会’、“从单位到社区”能将中国社会具有震荡效应的转型完全呈现出来吗?带着这样的疑问,我们走进了真实的社会之中,走进了将资本、权利、身份凝结在一起的地理空间之中。于是,一个非常有趣的现象的呈现在我们的眼前,这就是阶级⑤地域化。阶级地域化不仅是城市空间再造的结果,更是依靠特殊纽带将阶级这一行动者镶嵌在地理空间的象征。正是在阶级地域化的过程中,新的社会关系应运而生,新的行动者呼之欲出,新的人地关系异军突起。不仅毛泽东时代贫富混居的格局在城市化进程中销声匿迹,而且地域化与阶级的相联催生了城市中走向行动的抗争能量。令我们感兴趣的话题是,阶级地域化与城市空间的塑造之间存在什么关系?它的特征如何?地域化阶级作为一行动者是在依靠怎样的发生机制孕育出来的?它对中国基层社会的重构和国家治理会产生怎样的挑战?

二、职业分层与地域分层:从静态的空间化到动态的地域化

学界对于中国城市社会分层的研究成果不胜枚举。有的研究者认为中国被“基于个人的群体身份的差异化所分割,中国总体的不平等和各个群体内部局部的平等是并存的。”造成这种分层的关键因素是四种“类型”:“所有制(ownership)、行业(industry)、地域(locale)和工作组织(work organization)”。⑥这里的地域指向的是次国家区域,例如省、城市,而所有制、行业与工作组织都指向与职业相关的分层。职业是造成群体内部身份认同,以及群体外部分界的最为重要的要素。

在城市社会学与城市政治学的研究中,将职业分层与城市空间相结合,便产生“社会空间”(social place),其动态过程与静态结果便是所谓的“空间化”。历史地来看,最为重要的社会空间重组来自工业革命造成的职业分层,或者说是阶级“工业革命除了带来社会的经济重组以外,也引发了一场社会的空间重组”。⑦职业分层是社会群体在纵向维度上的立体化结构,城市空间是物理空间在横向维度上的范围扩展,纵向的社会群体分层与横向的城市物理空间重合的结果便形成社会空间,空间由此具备了社会性“空间变成社会关系的现实化和物化”。⑧但是,职业分层与城市空间相结合而产生的社会空间是静态的,指向的是物理空间与阶级附着于一体而形成的城市社会空间,例如上海人习以为常的上海的“上只角、下只角”,这种社会空间划分的标准基本上是阶级属性与城市空间属性的结合,⑨而且在通常情况下社会空间的单位是以建制化的行政级别——区——为单位的;⑩社会空间具体化到微观的社区范围,例如在北京市海淀区的富人居住的以高级公寓和别墅区为代表的“富人社区”,⑪丰台区南苑乡大红门一带,包括邓村、马村、后村、高庄和海户屯等区域低阶级的人居住的城中村——“浙江村”。⑫从城市社区到近郊衣村,从高阶级到低阶级,从区到社区,阶级与空间的结合而产生的社会空间,虽然具有社会性的属性,但是,这种社会性是静态的,只不过是对一定空间区域内的集聚性阶级的描述,这里的集聚性阶级转化为“行动体”并实施集体行动的概率比较低;也就是说,在社会空间中集聚而成的阶级,由于城市物理空间的广袤性与人口的超大规模(例如作为上海“新上只角”的黄浦区、静安区、徐汇区、长宁区的总面积为121.14平方公里,常住人口达到272.28万人),在很大程度上来说是自在的,而不是自为的。它仅仅是在社会统计和社会测量向度上为人们释放出更大的想象余地。

与社会空间相对应,阶级地域化是具有行动能力或者行动中的社会空间,其显著特征便是行动性。地域性(territoriality)与地域化(territorialized)并非指向人类的本能(instinct),而是指向一种通过控制地域从而控制人与物的目的性权力,并常常是不可或缺的地理性策略(geographical strategy)。⑬虽然,在一般意义上“它被定义为通过一番争斗从而占有并控制一片空间,其不仅涉及到国家权力的扩展与巩固,同时也涉及作为整体的社会的自我保护与自治;当国家性地域化(state territoriality)是一个通过国家行为体策略性地巩固权力与实施主权的过程,那么,公民性地域化(civic territoriality)是一个通过社会行为体组织起来保护自身免受国家榨取、市场侵凌,以及通过与国家、市场的谈判以维护地域性自治(territorial autonomy)的过程。由此来看,它是比较具有争议性的,并且会导致不同的结果”。⑭阶级地域化相比于国家性与公民性地域化更具行动性特征,因为国家与公民性地域化都指向比较抽象的宏观层面,而阶级地域化指向中观、微观层面的具有相对单一阶级实质与阶级认同的群体行为者,他们将公民性落实到实实在在的有生命意志的主体(阶级)与能够产生社会性链接的相对微观的客体(空间或者地域),由此,在固定的地域范围内(社区,甚至是跨社区联盟)主体能够表达自我保护、自治,尤其是表现为与其本阶级相关的利益诉求与议题实现,从而将这种阶级性利益与议题付诸行动。S市X街道跨社区联盟行动的发生,便是阶级地域化的典型表现;虽然我们通常将其视为“集体事件”,但是“集体事件”这一名词虽然可以描述这种阶级地域化的规模性、抗争性特征,却无法解释它的阶级性(而非职业性)、地域性、社会性与行动性本质。

三、“四高”特征:阶级地域化的行动表征

与国家性和公民性地域化相比较,阶级地域化可以被纳入更为精确的测量体系中。阶级地域化与前两者相比更加聚焦:在我们调研的案例中,首先,阶层地域化的主体更多的与相对微观的中等偏上收入群体为主,他们表达自身诉求的需求、集体行动的意愿与能力较强烈;其次,阶级地域化的涉及范围主要指向一个或数个毗邻社区,地域范围比较集中,更重要的是物理空间尺度更加微小;第三,阶级地域化所涉及的利益与议题不是个人性的,也不是群体性的,而是更加倾向行动性的阶级利益与阶级议题。第四,随着互联网的发达,尤其是微信的应用,阶级地域化具有了付诸行动的网络组织化逻辑,阶级地域化的行动性特征更加易于实现。

X街道大部分社区体现了阶级地域化的上述特征。X街道成立于2003年,至今发展只有十几年的时间,现在街道辖区内还有数条道路尚未修通,但是,楼盘已经大部售罄。街道区域规划是在美国设计公司的规划蓝图基础上而成,其总体定位是面向21世纪的知识型、生态型花园城区,辖区内社区都属于高档社区。从X街道整体规划与定位,可以看出此地域楼块面向的主要购买群体是中高端收入者。

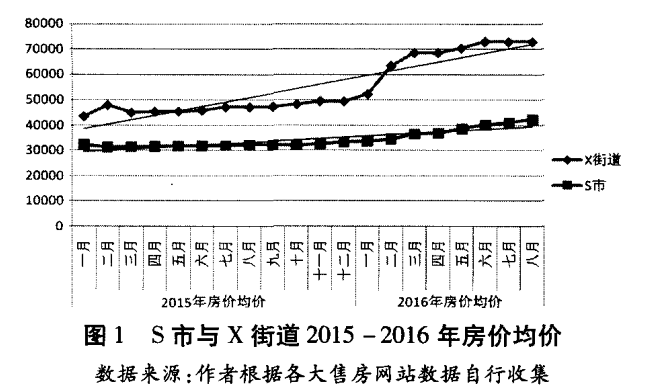

住房支出从很大程度上能够反映一个地域中居住人群的阶级属性。从平均房价走势上可以看出,2015年X街道的平均房价(46914元/平方米)高于S市平均水平(32152元/平方米);在每平方米的平均房价上,X街道公寓或别墅的购买者要以高出S市其他居民14762元的价格,高出价格是后者月平均房价的约50%。在2016年以北上广为首的全国大城市房价上涨的情况下,X街道的房价更是领跑S市,其平均房价(67800元/平方米)比2015年上涨45%;而S市其平均房价(37999元/平方米)比2015年上涨18%;两者之间的差距越来越大。在这种房价高速领跑S市的状况下,2016年5月份在X街道也会发生“有住户是捧着1500万现金来买房”的现象。⑮从这个侧面可知,X街道居民在收入水平上大多属于中高收入阶级,高财产性是他们的显著特征之一。

另外,据我们的调研可知,X街道各小区业主所属阶级大都是中高层阶级。以J小区为例,居住于第一期的业主,其阶级属性比较单一,大多是政府机关、事业单位工作人员,例如公务员、医生、大学教师,且大多来源于体制内,在社会上属于中上阶层;即将入住第二期的业主均以企业、商业人士为主,且大多是中等规模企业的企业主、公司的CEO,以及经商人士、律师、工程师、会计师等。⑯

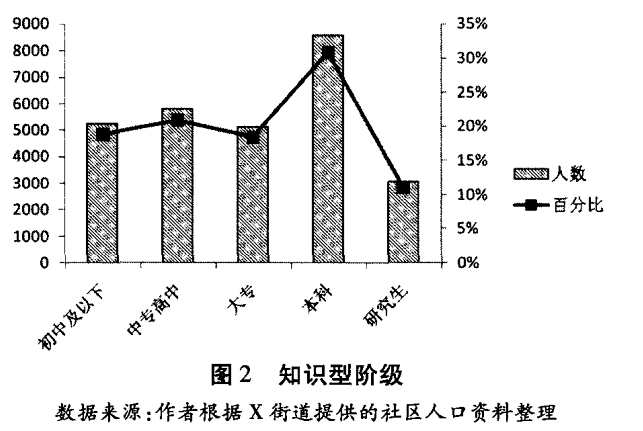

从居民的阶级属性上看,X街道居民大都属于知识型中高层阶级。根据我们的调研统计数据,在10个社区的近3万人口中,具有大专及以上学历的居民共16722人,占到社区总人口数的60%;本科及研究生学历的居民占比42%;其中六个社区,其具有本科与研究生学历的居民的总数都在1110-2680人之间,其中有两个社区竟然达到2018人、2681人次之多。X街道这些社区居民的学历水平表明:他们大部分属于知识型阶级。

综上所述,X街道呈现阶级地域化的特征。首先,政府的高层次规划,使此地域成为优雅、高档、有品位的居住地;第二,住宅价格的高位攀升,使居住在此间的居民必须具备高收入才可以支付高住宅成本;第三,高住宅成本的门槛条件,使此地域成为中高阶级聚居地,中低阶级根本不具有进入此地域的高财产门槛。规划的高层次性、价位的高攀升性、财产的高门槛性,与图2所示的知识水平的高学历性相结合,使X街道的主体居民成为阶级地域化的典型代表。

阶级地域化所展示出来的“四高特征”使居民具备了强烈的阶级利益表达诉求与阶级议题行动愿望,并且他们借助互联网,尤其是微信群、微博讨论组、QQ群等,更易于将这种阶级性利益表达与议题诉求,诉诸于成规模的联盟式地域化行动。例如反对养老院修建事件、业委会成立难产事件、错将居委选举误认为业委选举事件、S实验学校搬迁不实消息引发居民群访事件等,都是X街道阶级地域化本质与现象的典型体现;尤其是最后一个事件,涉及到此一地域的基本所有的社区,并形成跨社区联盟式地域化行动,并且互联网,尤其是跨社区微信群在其中发挥着不可替代的作用。

四、过度维权:阶级地域化的行动方式

依法维权⑰与作为“忠诚呼吁”的协商方式,⑱被认为是中国民众维权的重要方式与手段。然而,经过调查研究,我们发现除依法维权与协商的方式之外,中产阶级这个群体还存在第三种维权方式:过度维权。

过度维权是阶级地域化的行动方式。在我们的实地调研过程中,X街道中高层阶级向我们展现的重要行动面向是:为维护个体利益与地域性阶级利益,而产生的事前漠视法律、事中违反法律、事后受到法律惩罚的过度维权图景。这是阶级地域化所体现出来的既不以中央政府,也不以基层政府为忠诚对象;既会牺牲关联产权所属人利益,⑲也以基层政府为抗争对象的,以自身及其阶级利益⑳为中心的比较私化的个体与集体行动特征。

就体现在阶级地域化群体的阶级行动面向来讲,X社区居民的行动与私域关联较紧密。他们“个人主义倾向较为严重,公共精神的培育有待提升,同时居住结构(一层两户两梯甚至是一层一户一梯)等因素又大大加深了居民之间的封闭性,使得其生活通常处于相互隔离的状态。结果是,居民彼此之间变得越发冷漠,不愿意介入到琐事之中,除与自身利益极其相关的事情外,基本没人愿意牵头组织、参加小区集体性的活动。我们的居民自治活动非常难开展”[21]这种社区公共生活状态所体现的阶级低行动性,在涉及到和他们自身个体利益与阶级利益相关的私人议题与公共议题的时候,所体现出来的个体与阶级高行动性,形成极其鲜明的对比。

就我们调研而言,近来X街道已经发生四起业主组成规模较大的跨社区联盟的集体行动。有三起是因为不实信息的传播影响到自身利益而采取集体行动的过度维权现象,例如上文提到的因养老院要配套建设临终关怀室,要配套建设太平间不实信息而采取集体行动;因所谓的传言:S实验学校合并、搬迁,而采取的跨社区集体行动;因怀疑房价下跌围攻售楼处集体行动;因X社区北门违规而进行改建,业主认为改建后北门无法体现高端社区形象而采取的集体行动;还有一起是因为小区居民误认居委会选举为业委会选举而产生的集体旷选集体行动。另外,X街道的大部分社区因为业主对于自身权益的过度重视,[22]而与物业公司以及其他业主(或业主委员会成员),产生权益维护纠葛,而导致物业公司替换的集体行动事件,这导致许多社区已成立的业委会运行困难重重,筹备的社区其业委会成立难产。这些都是中高层阶级因过度关注自身利益而产生的过度维权行动。

阶级地域化在个体层面也体现为非常强的行动性。X社区的住房由别墅与高层公寓组成,别墅区401室业主私自搭建违章建筑,严重威胁到关联业主的房屋安全,因为他们“违法搭建改变了整个房屋的户型结构,这是绝对不允许的。”[23]在拆违的过程中,业主家庭的5人组在四楼以扔啤酒瓶、砖头,并割破充气垫床、危害执法人员人身安全等暴力形式,与执法人员对峙12小时,导致80多人的违章拆除执法队伍无法正常安全执行任务。最终警方因其暴力抗拆的违法行为,将3名违法成员带走;法院判处拆除费用10万元由业主支付。违章建筑最终在过度维权与依法拆违的博弈中得以拆除。这是一起极端过度维权的案例,在很大程度上体现了阶级地域化不同于依法维权与协商处理方式的特征。

五、跨社区公共议题微信群:阶级地域化的行动机制

在我们的调查研究中,阶级地域化的一个重要面向是表现在X街道大多数社区居民的跨社区联盟行动。X街道是一个年轻的街道,其区域规划、建设、楼房出售与居民入住规模、速度,先于区域的公共服务供给,例如教育、医疗、养老、公共交通。根据笔者的调研,这种情形在S市的近郊地区快速城市化过程中也普遍存在;但是,市的近郊地区很少出现类似X街道的社区联盟行动,近郊地区的阶级地域化产生个体抗争与群体抗争,而非阶级抗争。导致X街道跨社区联盟行动的关键机制是:中高收入阶级对于互联网的组织化使用。微信与微信群将“四高特征”群体在毗邻社区之间建立横向密切联系的网络;他们的组织化行动在网络空间动议,在现实空间付诸实施。[24]

俗话说得好,物以类聚,人以群分。这个“群”已经从一个描述性、解释性概念转变为行动性概念。人以群分在互联网空间中被赋予了更为多元的社会意义。“群主”、“群员”、“群联”、“群动”等概念,相比于传统的“群众”这一概念来说,拥有更加强烈的行动性和互动性。在互联网中,“群”对“族”(例如拇指族、手机族等)的替代,就是对互联网组织化使用的结果。对于互联网的组织化使用,仿佛是X街道社区居民的天生行为。这就是互联网政治学中所说的,当我们将技术决定论主义和社会决定论主义(technological determinism and social determinism)融合起来的时候,当某种技术成为解决某项社会议题的手段时,或者技术成为人为制度体系的要求并与特定政治关系的兼容程度日渐强化的时候,就认定此技术已经天然的具有政治属性了。[25]互联网就是这样的技术,其天然的政治和社会属性已经深深嵌入了人们的日常生活之中。[26]在访谈中孙书记以其在D社区居委会近10年的工作经历告诉我们:“从在网上论坛发言、发帖,到建立微信群、微信公众号,本社区居民的网络活动很活跃。”[27]自X街道的居民入住,互联网在他们的使用中,便有别与其他社区的居民,他们往往将互联网创造性的利用到他们的组织化行动中。孙书记原来是国企中层管理人员,从他对人事管理的敏感性出发,他对我们强调说:“他们在网上、论坛上讨论很激烈,大部分是针对政府的。我也知道大多数社区居民的网名,例如一个台湾籍居民的网名就叫SLZ。(如果涉及社区事情的时候)个人(社区居民作为个体)可以以一个人的身份与我谈,但是不能形成组织。”[28]孙书记在处理社区公共议题的过程中,就十分重视互联网的影响。基于此,他还亲自成立了微信公众号:SSBT系我心,发布社区好人好事,并以此为平台建立在职党员微信报道制度,以智慧化方式解决社区居民关心的公共议题。

根据我们的实地调研,存在于X街道社区居民中的微信群可以分为四类。第一,居委会自建微信群。它是居委会被社区居民的网络需求倒逼建立的,作为社区居民信息交流平台的微信群。就居委会来讲,它的建立是为知晓、因应或分流社区居民利益表达与公共议题信息,了解社区舆情。居委会自建微信群一般由居委会主任或书记建立,包含居委会相关工作人员、党组织成员、业委会委员、物业成员,以及居民领袖、楼组长、一般居民的微信群。相比第三、第四类微信群,社区居民对于此类微信群的参与度相对低一些,往往带有防范心理。第二,居委会特定项目微信群。与居委会自建微信群相比,居委会特定项目微信群是由街道工作人员基于社区项目建立的特定微信群。例如社区向街道申请某个自治项目(自治项目可以跨社区与居委会),街道给予立项后,基于指导与管理的需要,街道分管工作人员建立包括街道分管领导、街道相关工作人员、各居委会干部、社区领袖、楼组长、社区人大代表、社区积极居民等在内的事务性交流微信群。此类微信群是事务性的,不包含一般社区居民;它一般会随着社区自治项目的完成而解散。第三,社区居民兴趣微信群。社区少数居民根据自己的兴趣,以私人、熟人关系建立的规模较小的兴趣性微信群。此类微信群的规模较小,关注的话题、传播的消息主要集中在居民个体,或者小群体关注的私域,例如基于摄影、旅游、舞蹈、书法等文化取向,由社区文化自组织团队负责人建立的兴趣微信群。这类微信群的建立是基于社区小部分居民的兴趣爱好,因具有共同语言而相对活跃。[29]这类因线下兴趣活动而在网络空间建立微信群以增加交流的居民所累积的社会资本,最像帕特南意义上的社会资本。[30]第四,跨社区公共议题微信群。由相对集中地域范围内的热心居民建立的,囊括毗邻社区的跨社区居民的微信群。此类微信群与上述三种微信群的性质不同,它既不是官方的,也不是纯粹关注私域的,更不是被动倒逼成立的,而是基于跨社区地域范围内同一阶级关注的公共议题而成立的,排除居委会相关工作人员在外的(有少数跨社区微信群将居委会书记纳入其中,例如D社区的孙书记),具有议题动议、议题讨论、议题实施性质的行动性虚拟网络社会组织。这类微信群根据公共议题而建立,随着公共议题的消失而消逝,但是,它留下了社区居民因互动而累积的丰厚社会资本。这类微信群建立的时机并不为政府所知晓,其运行机制也不能被政府所干预,因互动而累积的社会资本往往带有挑战政府的性质。例如X社区误将居委会选举为业委会选举而自行建立的包含79个业主的YWHCBGZ群。

跨社区公共议题微信群是组成跨社区联盟,并使阶级地域化的行动性成为现实的机制。[31]根据我们的调研,X街道存在的跨社区公共议题微信群大约有57个,这57个微信群涉及的居民数量达8000人之多。“如果群主在政府对立面讲话,核心群可以在短短的两个小时内,动员300多人去政府上访。他们的语言体系都是非事实性的话语。当政府辟谣的时候,他们都不信。”[32]正是因为人们之间虚拟的互动与现实的社会活动一样,能够培养社会资本的积极面向:政治参与;[33]用X街道一位工作人员的形象说法就是:“这里的居民在线下是陌生人,在线上是熟人。[34]所以,跨社区公共议题微信群围绕真实的或想象的议题从而替代物理空间中的组织,实现跨物理社区居民的横向联接,并将这种联接议题化、组织化、行动化,从而实现跨社区的集体行动。

X街道社区居民针对“想象的议题”——学校合并所采取的集体行动,便是通过跨社区公共议题微信群的机制产生的。2015年4月X街道一些居民听到三种传闻:位于该区的S实验学校(该校是一所大型九年一贯制公办艺术特色学校,教学质量在该区名列前茅)将与该区的一所质量一般的D学校合并,或者将该校各年级的一部分从整体中划分出去,或者低年级小班搬迁至D学校。“在未向居委会和社区街道反映的情况下,一些居民通过自建微信群约定并前往聚集到S实验学校门口,要求学校给个明确说法。”[35]跨社区行动联盟频繁利用虚拟微信群,在现实空间中开展集体行动,他们以100多人的规模集聚于S实验学校门口,还去区教育局集聚;甚至有社区居民通过微信群,自发动议并组织驾驶十几辆家用轿车到区政府门口集结。政府部门对于这种跨社区联盟行动毫无准备:刚开始是联合区教育局、街道相关部门、居委会人员深入X街道各社区进行走访,但是收效甚微;因为无法阻止形成于跨社区公共议题微信群的公共动议。最终由于持续不断的集体行动“公安人员采取强制措施,治安拘留了两个人;此后,社区和教育局又做了大量的政策宣传工作,告诉社区居民关于S实验学校的三种传闻都是不真实的,并保证S实验学要维持现状不变,整个群访事件才逐渐平息。”[36]这是阶级地域化的互联网行动机制,对政府城市治理的组织局限的挑战。

虽然最后区、街道、居委相关工作人员向居民证实这是一个不实传闻,赢得居民信任,从而化解了这一集体事件。但是,居委会与街道、区相关部门与工作人员对于这一涉及教育资源分配的跨社区公共议题微信群中传播的信息:学校搬迁合并议题的动议、讨论,以及地域化的集体行动的提议、组织与付诸实施,并无法做到即时的知晓与干预,只能等到这些跨社区的居民在S实验学校门前集结的时候,才开始进行匆忙的事中、事后干预与处理。但这种干预与处理只能以现实物理空间的组织化强制力为最终解决方案,看似强韧无比,其实脆弱不堪,因为这无法切断阶级地域化的行动性产生的直接机制,由此,也就无法立即有效地解决此类集体行动。

六、阶级地域化对基层社会的重构与国家治理的挑战

随着计划经济到市场经济的转型,中国的单位体制逐渐走向解体,根据张静的研究“1995年国有和集体企业就业人数占城镇就业人数的59.1%,2008年国有和集体企业就业人数只占城镇就业人数的23.5%,2012年在机关行政事业单位就业的人数占城镇就业人数的4.5%。现在单位体制容纳的就业人口不到25%。”[37]依靠单位完成国家对社会的全面调控,显然是与事实不相符了。所以,就有学者提出了“从单位到社区”、“从单位到社会”的命题,以此来展现中国社会的转型。但是,当我们走进真实的社会之中的时候,就发现作为蜂窝状结构的单位,实际上是将立体化的社会分层封存在一个封闭的单位之内。从这个角度来说,不管单位内部有多少等级差异,从外部来说,每一个单位宛如一个扩大了的“大家庭”实际上是构成了一个无限大的平面社会。国家与单位的关系,实际上也是国家与“大家庭”的关系。单位体制的解体,其重要性不在于从单位到社区和从单位到社会的转变,而在于这个扩大了的以单位为基本单元的平面社会的瓦解。不仅具有统计学意义上的社会分层已经形成,而且具有强烈的行动者意义的地域化阶级也已经形成。单位时代的贫富混居状态在新型城区不再重现,在地域的等级化和阶级化方面,中国的首位城市和许多大城市显现出与西方国家的大城市可以说并无不同。[38]隐藏在等级化地域结构背后的可能是阶级性的隔绝和紧张。

有人说单位体制的瓦解导致了扁平化社会的诞生,其主要变迁线路是单位制的逐步解体,导致由原子化个人组合而成的社区的诞生,再由社区构成的社会逐渐成长。[39]这一变迁促使了无缝隙政府的变革。[40]在30多年的改革开放历程中,中国政府忙于填补国家与政府之间的物理缝隙和制度缝隙。但是,国家与社会之间的信息阻隔因为互联网时代的来临,被无限放大,国家与社会在信息空间中的边界甚至经纬分明、彼此隔绝。只要“边界存在,必然会产生信息的洼地与高地;而后者会导致边界差,边界差的存在赋予信息以权力,这种权力不仅使纯粹化的扁平化治理成为虚谈,同时,直接挑战着治理的效度。”[41]

三十多年改革开放孕育出来的社会后果,就是国家俯视的平面社会结构的解体,代之以立体化的分层结构。按照本文的逻辑,相比于统计学意义上的阶级,行动者意义的阶级更值得关注。我们知道,由职业分层而形成的立体结构,是立体社会的最为基础的雏形。当职业分层与城市物理空间相结合的时候,社会的职业分层赋予平行的物理空间以纵向的立体结构,由此形成的社会空间便不再仅仅是城市规划师的作品,而成为社会的产品;[42]呈现立体化的社会空间是集决策、权力、财富和信息的中心,[43]但是,这种立体社会空间即使是集多种功能于一体,它一般与大都市地域相结合,以“空间形态”的面貌展现,[44]本质上是静态的立体分层结构。中心城区与郊区、穷人区、中产阶级区与富人区是对这种静态空间形态最为常见的描述,而且这种形态是在地产开发商与政府主导的住房等级下形成的,其在当下中国大城市已经成型甚至固化,二线城市尚在形成过程中;[45]当下中国基层社会治理与国家治理所面临的空间性挑战,主要集中于同质化职业分层社会结构所带来的二元极化挑战,所幸这种挑战因物理空间的大范围性与居民的大规模性还难以形成跨大区域的集体行动,即它们是静态的。

从静态的大区域空间形态到动态的立体小范畴(以数个社区为单位)社会物理一体化空间,这就是具有行动性特征的阶级地域化。当下中国城市规划与资本驱动,使具有“四高特征”的同质化群体相对集中在毗邻的地域范围内;他们对于涉及个体利益以及同一阶级利益的公共议题的“敏感性关注”;加之,公共议题微信群建立了跨社区集体行动的动议与组织机制,从而引发“过激性”集体行动,从而表现出过度维权的行动表征。这种阶级地域化的强烈行动意愿与强大行动能力,使基层社会发生立体性、组织化与行动性重构,使当下中国的国家治理不仅面临着原有的空间形态治理困境,还面临着具有强大行动能力的单一阶级在集中化地域内以互联网空间组织起来的过度维权治理困境。这种基层社会的重构及其带来的国家治理困境,本质上是由阶级从一个职业分层概念、社会概念、权力概念、统计学概念,向空间概念、地域概念、行动概念转化所引起的。阶级的这种全新的转化,实质上是对基层社会的再造,亦即将职业分层与社会空间带来的治理挑战行动化,我们将其称之为阶级地域化挑战。

七、结论与讨论

阶级地域化与职业分层、社会空间既相联系又相区别,它们都是立体化社会的表征。但是,前者比后两者更加凸显出自身的行动性特征。这种行动性特征是结合了主体的强表达性与行动性,并将其落实在集中化的地域范围内,以虚拟网络空间的组织化逻辑,实施出来的过度维权性集体行动。它比国家性与公民性地域化更具行动力与破坏力,对基层社会的重构与国家治理的挑战更具冲击性。由此,研究阶级地域化的表现特征与行动机制,是未来中国国家治理能力与治理体系现代化的重要课题。

为因应阶级地域化对基层社会重构与国家治理带来的挑战,我们提出以加强社区治理为中心的应对策略。因阶级地域化的行动动议与实施,是以数个社区为物理空间与网络空间的,从这个意义上讲,社区治理是国家治理的社会性、网络性与行动性基石,基于“居住权”而产生的包容性社区治理,它涉及公民在城市治理过程中的公共参与、虚拟网络动议机制、行动组织问题,能够有效地防止基于房产权的社区治理的排他性与冲突性。[46]第一,社区治理民主化。阶级地域化的四高特征,赋予集中地域内的同质化群体以强烈的行动意愿与强大的行动能力,为了使这种行动意愿得到有效表达,行动能力须在建制化轨道中释放,这就需要社区治理的民主化。这里的社区治理民主化并非仅限于微观意义上的居民小区,而是要扩展到跨社区的层次——以街道为建制化层域,因为阶级属性、利益、议题上的一致性,很容易使他们达成跨社区联盟,所以,社区治理民主化层次是街道地域层次的社区治理民主化。街道从制度、机制上将政府、社区、居民、驻区单位等链接在一个治理框架内,统筹协调,才能实现应对阶级地域化的社区民主化治理。第二,城区治理法治化。阶级地域化利用跨社区联盟微信群,很容易达成其他一般社区的居民所无法形成的瞬间集聚性集体行动;X街道的实践也表明仅靠单个散化的社区的走访与安抚,无法消弭这种跨社区联盟的地域性集体行动,由此,城区性而非社区性治理是针对跨社区联盟的有效治理方式。同时,这种行动性并不是表现为依法维权与忠诚呼吁式协商,而是表现为过度维权,这种过度维权从发生到发展到结果,都表现为对法治的漠视,甚至是践踏。从X街道的几起过度维权案例来看,每个案例中都有被依法限制人身自由的对象,而且在此结果被公之于众之后,社区里的过度维权的旁观者就开始服从法治化的社区治理,用街道工作人员的话来讲就是“我们依法处理的这些人,像是杀鸡给猴看一样,效果非常好”[47]。同时,我们发现跟这些具备“四高”特征的人“讲道理他们都懂,他们都懂道理,但是他们不听。所以,我们在处理事情的时候只能讲法。”[48]基于此,法治化治理不仅需要加强,而且需要更加自信地为城区性政府所贯彻执行,尤其是在呈现阶级地域化行动表征的辖区范围内。当然,这是建立在政府与民众之间的最为基本的信任基础之上的。第三,城市规划与社会治理相结合。城市规划是社会治理的元条件,[49]它在很大程度上决定了社会治理的空间、程度、深度、与质量。X街道的城市规划定位一开始便是面向中高阶级的同质化人群的聚居地,这种由权力与资本决定的社会治理的初始条件,是城市中国运行的重要逻辑,[50]是阶级地域化产生并实现再生产的本原性因素。基于此,结合城市硬治理与软治理的规划、建设与治理逻辑应被区域政府所遵循“重规划、缓建设、强治理”的综合性整体城区治理应是未来中国新城区建设的方向与原则。